Pidato Kebudayaan Seno Gumira Ajidarma – DKJ, 10 November 2019

Kebudayaan dalam Bungkus Tusuk Gigi

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Terhormat,

Suatu ketika dalam perjalanan hidup saya yang begini-begini saja, tersesatlah saya di rimba filsafat, tempat semua orang biasanya mengira, di sinilah tempatnya mencari sesuatu yang disebut kebenaran. Suatu ketersesatan yang sungguh saya syukuri, karena di sini saya mendapatkan kesadaran betapa saya ini cuma orang bodoh. Dalam kebodohan itulah justru saya mendengar ujaran yang kira-kira seperti berikut: “Kata kebenaran lebih baik tidak digunakan, dihindari, atau digunakan dengan hati-hati sekali, karena kebenaran, meskipun ada, tidak bisa diketahui.”

Busyeeeettt … Apakah kalimat ini merupakan ‘kebenaran’ ? ☺ Sebagai orang bodoh, tentu saja saya wajib belajar: betulkah kebenaran itu tidak dapat diketahui?

Begitulah, seperti Bima yang menurut saja ditugaskan Mahaguru Dorna pergi ke tengah laut mencari air suci supaya terbunuh oleh naga, saya mengarungi samudera tempat bertiupnya badai wacana-wacana yang saling bertentangan tiada habisnya, seperti pernah digambarkan Mpu Tanakung dalam Siwaratrikalpa pada pertengahan abad ke-15:

manuk asukha-sukhan muńgwiń pań rãmya masahuran kadi papupul i sań wriń tatwâdhyātmika maceńil

burung-burung menghibur diri di antara reranting, bahagia saling bercuit seperti pertemuan para pakar yang berdebat mencari kebenaran esoterik

Rupa-rupanya sarkasme soal perebutan claim kebenaran sudah terendus dalam dunia Jawa Kuna yang sunyi. Setelah sekian waktu mengarungi hiruk-pikuknya intelektualisme seperti orang kurang pekerjaan, jika Bima dalam risalah kebatinan Jawa setelah membunuh naga tidak berhasil menemukan air suci, tetapi menjumpai Dewa Ruci, yakni dirinya sendiri; saya justru mendapatkan air suci itu, tetapi dalam wujud bungkus-bungkus tusuk gigi. Nah!

Bagaimanakah kiranya bungkus-bungkus tusuk gigi ini dapat menyampaikan wacana kebenaran?

Dengan metode klasifikasi sederhana dapatlah saya pilah berdasarkan rancangan visualnya, antara bungkus-bungkus yang berkonotasi dan bungkus-bungkus yang dimaksudkan sebagai denotasi. Dalam pelajaran bahasa untuk sekolah dasar, pengertian konotasi berlaku untuk suatu kata dengan makna tambahan, sedangkan pengertian denotasi berlaku untuk makna sebenarnya.

Maka apabila bungkus-bungkus tusuk gigi berkonotasi ini dicermati, segera tampak bahwa rancangan visualnya tidak mengutamakan tusuk gigi yang dibungkusnya, melainkan sesuatu yang lain sama sekali: dapat dikatakan suatu komodifikasi, yang dalam bahasa awam disebut jualan. Dengan makna tambahan masing-masing yang tidak seragam, konotasinya pun jadi beragam, seperti bisa disaksikan dari contoh berikut:

(bungkus2 konotatif)

Sebaliknya, bungkus-bungkus tusuk gigi yang dimaksudkan sebagai denotasi, yakni yang berarti makna sebenarnya, jelas mementingkan isi yang dibungkusnya, tiada lain tiada bukan adalah produk ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban yang disebut tusuk gigi. Dengan begitu istilah makna se-benar-nya berada di jalur aliran kepercayaan yang mengandaikan bahwa mencapai kebenaran adalah mungkin. Maka lahirlah bungkus-bungkus tusuk gigi tanpa embel- embel seperti berikut:

(bungkus2 denotatif)

Kiranya tidak perlu pertimbangan terlalu lama untuk menyaksikan, bahwa ketika setiap versi denotasi alias makna sebenarnya, yang secara kontradiktif dapat pula disebut versi kebenaran ini terhadirkan, ternyatalah bahwa tiada kebenaran yang tunggal, karena ternyata setiap usaha menyampaikan denotasi merupakan konotasi pula. Sedangkan usaha menyuruk ke dalam argumen pembenaran, atas hakikat keberadaan tusuk gigi ini, justru menghasilkan keberagaman konotatif yang menggugurkan ideologi kebenaran tunggal itu sendiri.

(bungkus2 denotatif-konotatif)

Dalam kenyataannya, apabila bungkus-bungkus yang berideologi komodifikasi maupun kebenaran tunggal ini diaduk secara acak, segenap artikulasi atas ideologi masing-masing hanyalah menghasilkan pertarungan konotasi. Apa yang kemudian tersahihkan sebagai denotasi atawa makna sebenarnya, tiada lain tiada bukan adalah konotasi yang paling dominan, yang paling hegemonik, yang paling berkuasa.

(bungkus2 campuran)

Begitu berlaku dalam wacana bungkus tusuk gigi, begitu pula yang berlaku dalam kebudayaan, dengan petunjuk dari berbagai macam penanda yang jauh lebih kompleks, dan karenanya menuntut tanggungjawab yang lebih besar, meski hanya sekadar untuk menyimpulkan. Persoalannya, terlalu sering manusia itu sudah berdebat dan saling membunuh, cukup berdasarkan asumsi, bahkan ilusi, yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Mulia,

Jika kemudian akan ditemukan suatu bukti, bahwa terdapat suatu bentuk kuasa yang dominan, dapatlah kiranya diyakini betapa pada saat yang sama terdapat pula perlawanan terhadapnya. Tiada kekuasaan tanpa perlawanan, dan karena itulah kebudayaan cepat atau lambat akan selalu tergerakkan. Apa boleh buat, kebudayaan memang adalah situs pertarungan ideologi itu sendiri. Ideologi, sebagai suatu cara memandang dunia, disadari maupun takdisadari beroperasi dalam berbagai bentuk artikulasi, re-artikulasi, maupun dis- artikulasi dalam suatu perjuangan untuk merebut, menguasai, dan ujung-ujungnya menetapkan beban makna di wilayah kebudayaan tersebut. Adapun makna yang diperjuangkan tersebut dipercaya, didalihkan, diargumentasikan, dipropagandakan, dan bila perlu dipaksakan sebagai sesuatu yang baik.

Dalam konstruksi kuasa itu apa yang disebut institusi pendidikan, tradisi, agama, regulasi, media, dan jangan dilupakan institusi militer maupun negara itu sendiri, menyodokkan peran dan posisi dalam kepentingan setiap kelompok, yang dominan maupun yang pinggiran dan melawan, sehingga berlangsungnya kebudayaan ternyata memang merupakan proses hegemoni. Dalam proses ini kuasa sudah lepas dari genggaman klasikal negara, yang kini hanya merupakan bagian saja dari hubungan-hubungan kuasa yang bersirkulasi di antara khalayak: antarmanusia, antargolongan, antarbangsa. Tanpa jaminan bahwa suatu gerakan politik identitas akan dipenuhi dan terpuaskan.

Dari jalanan bisa didapatkan ilustrasi yang berlangsung setiap hari di depan mata: sementara perdebatan tentang berhijab atau takberhijab seperti takkan pernah mencapai hasil akhir, regulasi bahwa tanpa pandang bulu pengendara motor wajib mengenakan helm sudah final dan disepakati semua golongan—tetapi jika dikatakan bahwa peraturan lalu lintas lebih dituruti daripada peraturan agama tentunya bisa menyinggung perasaan. Namun masih menarik untuk menampilkannya sebagai kondisi pascamodern: kerudung secara universal terasalkan dari masa pra-Islam untuk mengatasi atmosfir berserbuk debu, yang kemudian mendapat beban makna spiritual-religius; helm adalah produk modernitas, sebagai hasil perhitungan teknis-matematis, bahwa kepala di dalam helm itu terjamin utuh ketika helmnya terlindas panzer.

(foto sudah berjilbab berhelm pula)

Kiranya cukup tergambar, bahkan secara harfiah, bagaimana kuasa sebagai bentuk aksi dan relasi antarmanusia akan selalu bernegosiasi dalam setiap interaksi, yang selamanya tiada akan pernah stabil dan mapan. Hubungan- hubungan kuasa semacam ini, membuat setiap pribadi merasa terawasi dan menanamkan suatu disiplin kepada diri sendiri, yang melibatkannya ke dalam politik identitas berkepanjangan. Politik identitas yang berkembang menjadi proyek identitas ini, yakni perjuangan berkelanjutan untuk menegaskan identitas, akan segera terbentur konsep identitas yang tidak lagi menjanjikan identitas terisolasi, dan tidak bebas dari hubungan-hubungan kuasa yang menjadikan setiap identitas sekaligus merupakan kebergandaan identitas, seperti yang berlangsung dalam padan helm dan jilbab. Kebergandaan identitas ini masing-masing maupun bersama-sama, dapat menjadi sumber kekayaan maupun sumber konflik, yang disadari atau tidak, merupakan praksis politik identitas manusia, dalam membangun ruang hidupnya sendiri melalui cara berbahasa.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang Arif lagi Budiman,

Apabila persoalan identitas ini ditempatkan dalam situs bahasa, sebagai unsur kebudayaan terpenting, tetapi termasuk yang paling diabaikan, keberadaan bahasa dalam konteks urban sebagai ruang kehidupan pluralistik meruntuhkan kelompok-kelompok statis dan homogen, sehingga proses relokasi dan hibridisasi kultural menjadi vital.

Saat populasi lokal suatu tempat tertentu menjadi semakin multi-etnik dan multi-kultural, serta wilayah fisiknya semakin tersaling-silang dan menerima semakin banyak kelompok temporer, maka identitas tempat itu akan semakin terpecah-pecah. Mengingat yang disebut tempat adalah ruang sosial, ini berarti identitas diri manusia di dalamnyalah yang terpecah-pecah.

Dalam situasi ini berlangsung kembali pertarungan atas perebutan makna dengan kepentingan masing-masing, untuk mendapatkan ruang yang menampung setidaknya kebersamaan kepentingan itu, sehingga kebersamaan arkhaik suku-suku yang memudar tertandingi oleh apa yang sekarang disebut komunitas, dan setiap komunitas memiliki bahasanya sendiri, termasuk di dalamnya bahasa kesenian. Apabila dalam cara berbahasa terdapat politik identitas, bukan sekadar karena ketika berbahasa seseorang juga menunjukkan siapa dirinya, melainkan karena dalam bahasa telah hidup dan bekerja segenap wacana yang terungkap bersamanya, dan kemudian menjadi ruang (budaya) yang—diperjuangkan agar—nyaman dan memenuhi kepentingannya. Namun bagaimana apabila yang terjadi adalah sebaliknya?

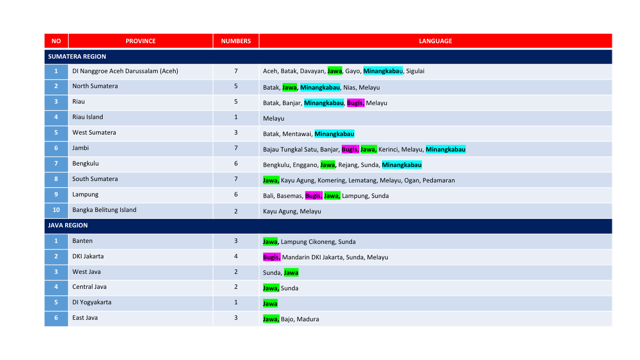

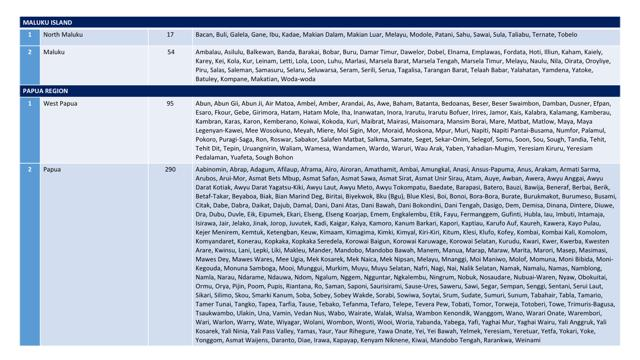

Dalam konstelasi bahasa di Indonesia dapat disaksikan bahwa selain terdapat sejumlah kecil bahasa daerah yang menyeruak keluar dan tersebar di berbagai daerah lainnya, lebih banyak lagi bahasa-bahasa daerah yang bukan hanya terkucil dan terasing, melainkan diduga kuat pasti akan punah tanpa sempat tersimpan dalam dokumentasi—jangan pula dikatakan alih wahana—sama sekali.

(tabel bahasa-bahasa daerah di Indonesia)

Dalam kesempatan ini mohon agar saya diperkenankan untuk menyelundupkan suatu kasus yang berlangsung di daerah amat sangat terpencil, tetapi sangat termasyhur di seluruh dunia, begitu rupa sehingga ketermasyhurannya itulah yang berkemungkinan membuat bahasa daerahnya berada di ambang kepunahan.

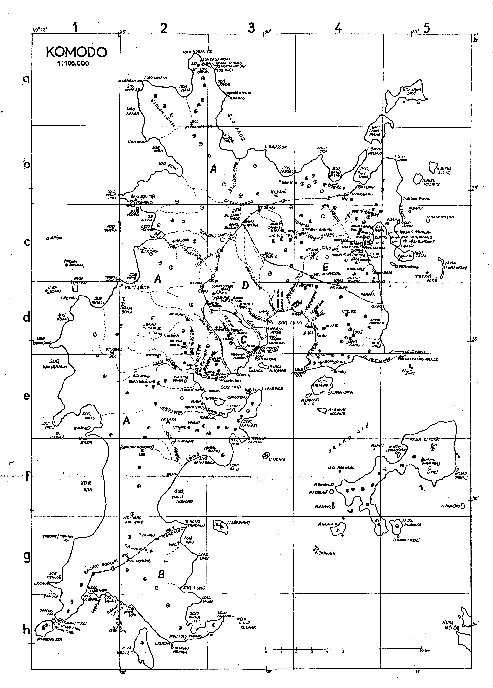

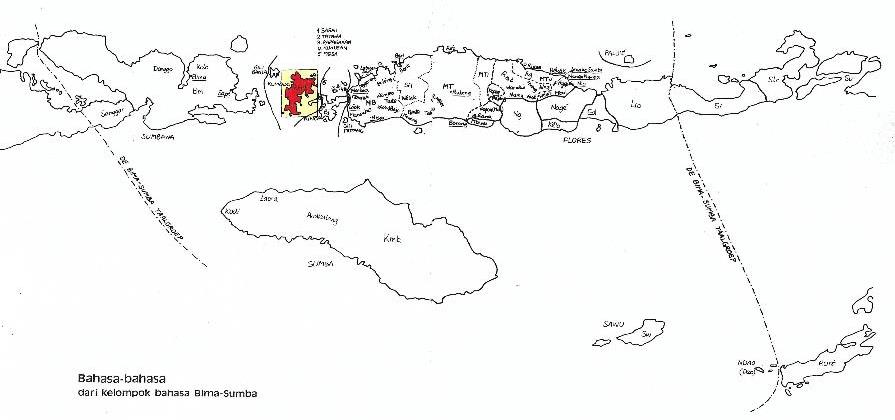

Catatan tertua dari tahun 1850 oleh pengelana Swiss, H. Zollinger, menyebutkan bahwa pada 1847 sebuah pulau yang kemudian dikenal sebagai Pulau Komodo telah ditinggalkan tak lebih dari 100 orang penduduknya, yang kemudian menetap di Bima. Bajak laut disebut-sebut sebagai alasan perpindahannya. Mungkin karena kosong, tersebut juga Komodo sebagai desa orang-orang buangan dan pemukiman budak. Betapapun, meski tercerai-berai dan lemah secara sosial ekonomi, berpuluh tahun kemudian mereka kembali juga ke Komodo. Pada tahun 1985 jumlah penduduknya kurang dari 600 jiwa, tahun 1993 sudah 400 keluarga, dan hari ini 1850 jiwa. Dari penelitian Verheijen yang terbit tahun 1987, terungkap betapa orang Modo (ata Modo), begitu mereka sebut diri mereka sendiri, memiliki bahasa mandiri, lengkap dengan susastra lisan penyampai mitologi, yang telah bebas dari pengaruh bahasa Manggarai di Flores maupun bahasa Bima di Sumbawa. Dalam leksikostatistik, tampak bahwa meskipun bahasa Komodo menyerap bahasa-bahasa Manggarai, Bima, Indonesia, Bajau, dan Kambera, tetap sangat banyak kata- kata asli Komodo, terutama untuk nama geografi, tumbuhan laut, dan hewan laut.

Bahasa Komodo ini secara umum tidak dikuasai oleh orang luar Komodo, sementara orang Komodo

menguasai semua bahasa lain itu. Orang Komodo selalu jadi minoritas, dan betapa sedikit pula yang menguasai bahasa Komodo itu. Sejauh tertengok dari hasil penelitian Verheijen, bahasa, susastra lisan, dan secara lengkap kebudayaan orang Modo ini lebih dari sahih menjadi bagian perbendaharaan kebudayaan Indonesia yang wajib dilindungi. Jika pariwisata Komodo, yang terkonsentrasi di Pulau Rinca, diandaikan sebagai potensi ekonomi besar, tidakkah punahnya kebudayaan adalah harga yang terlalu mahal, bahkan tidak ternilai, sebagai pertaruhan?

(peta-peta Komodo, gambar desa Komodo)

Orang Modo sendiri menyebut makhluk yang disebut komodo itu sebagai ora, dan bagi mereka kata “komodo” bukanlah ora, mungkin pula tidak ada artinya. Kiranya ini bisa menjadi perumpamaan tentang salah pengertian yang mungkin terjadi, salah pengertian tentang apa yang mungkin disebut “pemajuan kebudayaan”. Bersama Verheijen, saya juga setuju: “Kecintaan saya terhadap tumbuhan dan hewan cukup besar, tetapi kepentingan manusia harus didahulukan.” Masalahnya, kepentingan manusia manakah yang kemudian harus diutamakan? Mungkinkah akan berlaku ujaran, “Biarlah Bahasa Komodo punah, asal jangan makhluk komodo.” ?

(foto Komodo)

Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang Bijak lagi Bestari,

Ancaman yang dialami manusia Modo, berkat hegemoni yang menguat dari bahasa Indonesia, dalam berbagai variabel berbeda dialami oleh setiap pendukung bahasa daerah yang di seluruh Indonesia jumlahnya 718. Istilah ancaman tentu tidak berlaku bagi sejumlah bahasa daerah yang bertahan, bahkan merambah keluar daerahnya seperti terlacak dalam tabulasi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Konstelasi itu kiranya terbentuk sesuai dengan tipologi struktur politiknya.

Bahasa memiliki pendukung bagi kehidupan sehari-harinya, dan keberadaan bahasa menjadi politis, selain karena bahasa merupakan medium istimewa tempat makna-makna budaya dibentuk dan dikomunikasikan; juga karena merupakan alat dan media utama yang melaluinya para pengguna membentuk pengetahuan tentang diri mereka dan dunia sosialnya.

Bahasa membentuk jaringan yang dengannya para pengguna membagi dan menggolongkan dunia serta membuatnya bermakna, yakni menjadi kebudayaan, sehingga menjadi sahih jika penyelidikan kebudayaan sebetulnya juga merupakan eksplorasi makna yang secara simbolik merupakan produksi melalui sistem-sistem perbermaknaan yang bekerja ‘seperti bahasa’.

Ini memang saya sampaikan untuk memberi gambaran atas penderitaan mereka yang kehilangan bahasa, terutama di ruang dunia yang disebut urban, dan tidak akan pernah mendapat rumah bahasa yang nyaman selain mampu bergabung dalam komunitas yang berjuang menciptakan ruang budayanya sendiri.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Setara,

Inilah yang membuat setiap komunitas terandaikan menyusun wacana dan pada gilirannya melahirkan bahasa keseniannya sendiri. Dengan sikap demokratis terhadap wacana, sebagai himpunan gagasan dan praktik yang membentuk subjek sosial dan menentukan caranya berpikir serta memandang dunia, maka tentunya tiada bahasa kesenian suatu komunitas tertentu yang boleh dianggap superior terhadap bahasa kesenian komunitas yang lain, karena bahasa kesenian masing-masing memang tidak bisa dan tidak perlu dibandingkan. Dominasi bahasa kesenian dalam ruang sosial hanya terhubungkan oleh proses hegemoni, tidak berhubungan dengan tinggi- rendahnya nilai yang lepas dari suatu proses sosial.

Gejala yang segera tampak dan lebih baik direlakan, jika bagi makhluk komodo terandaikan suatu kerja ekosistem yang mempertahankan kehadirannya, analogi ekosistem itu tidak dapat diberlakukan bagi bahasa Komodo, karena kebudayaan itu tidak berproses seperti alam.

Idealisasi ekosistem bagi berlangsungnya kebudayaan mengabaikan beroperasinya ideologi, politik identitas, konstruksi wacana, maupun proses hegemoni yang membuatnya menjadi situs pertarungan atas makna, dengan negosiasi antara inkorporasi dan resistensi yang tidak akan pernah berhenti. Sedangkan tanpa makna yang tetap, bagaimanakah suatu perhitungan bisa diberikan?

Sampai di sini diperlukan suatu konsensus sosial dengan derajat yang tinggi, agar kebudayaan tetap bisa berlangsung, dengan kesepakatan bahwa ketika takterbantah mustahilnya kebenaran diketahui, tetap bisa dilakukan pemeriksaan atas kelas pernyataan. Maka dalam pernyataan hak atas kebenaran atawa claim setiap komunitas atas kesahihan bahasa kesenian maupun strategi berkeseniannya, sebagai yang terbaik, paling baik, bagaikan tiada lagi yang lebih baik, segenap bentuk pengujian tersepakati tetap dapat berlaku: apakah kelas pernyataan suatu komunitas itu argumentatif, relevan, dan mengantisipasi masa depan dengan pengenalan terbaik atas gejala-gejala hari ini; ataukah impian di kasur tua yang romantik, penuh dengan ilusi betapa kesenian itu sakral, dan karena itu tampak mengharukan.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Kritis,

Di ruang urban yang banal, apakah yang telah kita capai di ujung laju pertumbuhan kebudayaan? Dengan segala hormat, dalam kesempatan ini semoga saya terizinkan untuk mencatat pencapaian mutakhir dalam ekplorasi bahasa, sejauh dapat saya tengok dari taman susastra kontemporer.

Nun pada tahun 1973 seorang penyair bernama Sutardji Calzoum Bachri melontarkan kredo puisi, yang sebagian saya kutip seperti berikut:

Kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian / Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri / Menulis puisi bagi saya adalah membebaskan kata-kata, yang berarti mengembalikan kata pada awal mulanya. Pada mulanya adalah Kata. Dan kata pertama adalah mantera. Maka menulis puisi bagi saya adalah mengembalikan kata kepada mantera.

Dengan kredo seperti itu, pembaca mendapatkan puisi, antara lain, seperti berikut:

Setidaknya selama 42 tahun kredo puisi ini tidak terlampaui. Susastra Indonesia memang berkembang, tetapi secara tersurat maupun tersirat tetaplah mengandalkan arti, makna, gagasan, dan “beban pengertian”— termasuk sajak-sajak Sutardji sendiri, seperti terbukti dari larik sajak “Hemat” (1977) seperti berikut:

dari hari ke hari bunuh diri

pelan-pelan

dari tahun ke tahun bertimbun

luka di badan

maut menabungKu

segobang segobang

Betapapun sampai 2015 kredonya masih berada di garda terdepan. Pernyataan Sutardji bahwa menulis puisi baginya adalah mengembalikan kata kepada mantra, dapatlah ditafsirkan memaknai gagasan tentang mantra sebagai “positif”.

Angka tahun 2015 saya sebut, karena pada tahun itu terbit buku puisi berlin proposal yang ditulis Afrizal Malna. Dalam “catatan moabit” yang seperti pengantar, disebutnya betapa ia “mengalami aspek materialisme dari bahasa ketika tinggal di daerah dimana bahasa yang saya pakai tidak berlaku / seperti cermin yang kembali ke materi dasarnya sebagai kaca”.

Ini membuatnya, “mulai memasuki ruang grafis dalam bahasa. Membuat kata seperti material cat yang bisa dicampur sebagai suara maupun sebagai gambar / (mengalami) sedang berubahnya bahasa seni menjadi bahasa media melalui material yang digunakan, baik di seni rupa, film, maupun musik. Tidak ada lagi bahasa seni pada dirinya sendiri, kecuali materi maupun data yang digunakan”.

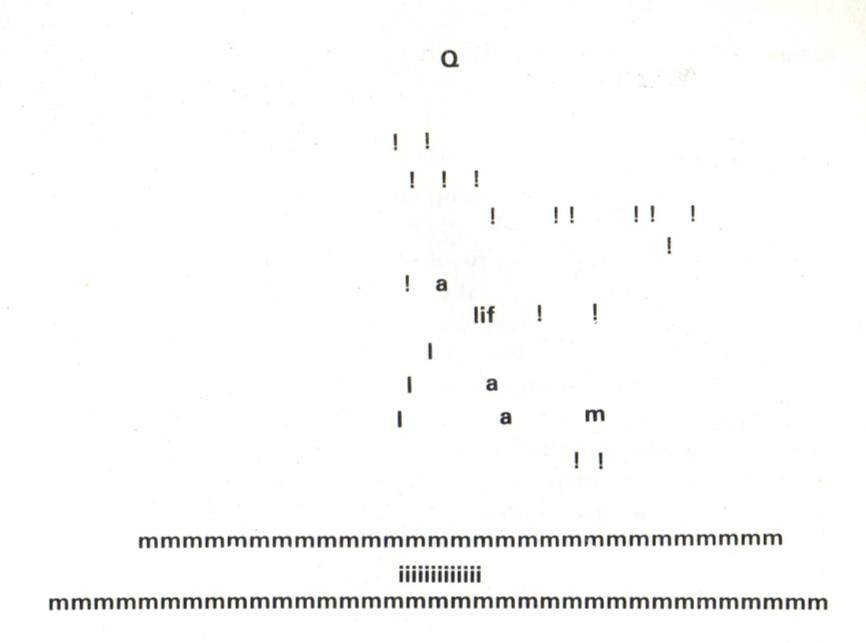

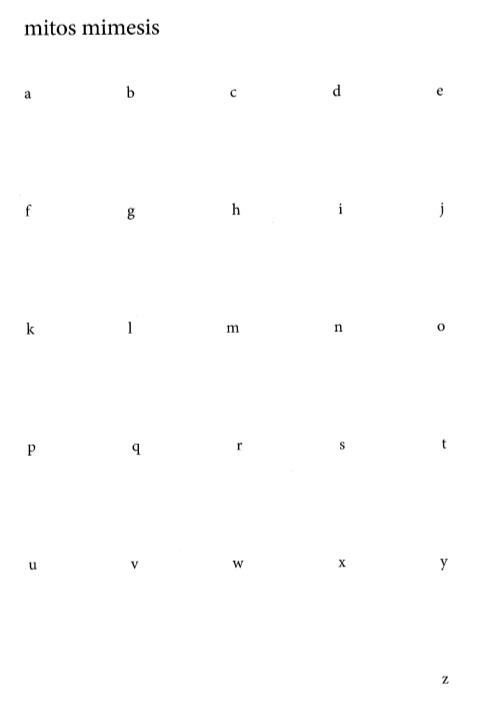

Maka dapat ditengok puisi Afrizal berikut:

Bagaimana makna dipikirkan? Menurut Afrizal, “Ini merupakan jalan keluar untuk memecahkan masalah bahasa sebagai representasi yang tidak bertemu dengan referen maknanya / pengalaman sangat mendasar untuk retreat makna dari bahasa. Ketika makna memasuki bahasa dan menguasai kata, maka kata berubah menjadi “mantra” (seperti darah yang disiramkan kepada tanda untuk menjadi ikon atau mitos)”.

Jadi yang bagi Sutardji itu positif, kata yang dibebaskan dari maknanya adalah mantra; bagi Afrizal adalah negatif, justru karena mantra dikuasai makna, sehingga perlu “retreat makna dari bahasa”. Namun Afrizal menuliskan mantra sebagai “mantra” yang bisa berarti bukan-mantra. Yang jelas kedua sajak ini sama-sama menunjukkan keberangkatan dari abjad, seperti terlihat dari padan berikut:

Di antara para hadirin saya duga tentu terbetik pertanyaan, bagaimanakah kiranya sajak-sajak kontemporer Indonesia semacam ini bisa memberikan inspirasi kepada bangsa, dan para penggubahnya mendapat penghargaan karena telah merelakan hidupnya untuk menjadi penyair daripada menjadi menteri. Sebagai hiburan dan supaya ada yang bisa dibawa pulang, baiklah saya berbagi pengalaman dalam pembacaan.

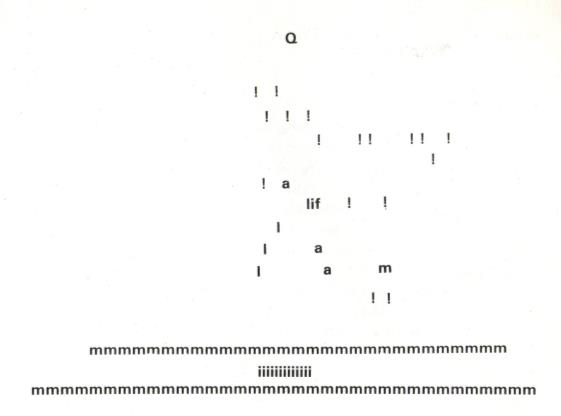

Tentang sajak “Q” yang digubah Sutardji, dengan ilmu latah 4.0 yang tinggal main klik, tipografi aksara yang dapat tersusun kembali sebagai bunyi “alif lam mim” itu ternyata memang tidak bermakna, tetapi

dalam pengertian bahwa hanya Yang Maha Tahu yang tahu artinya. Jika pembaca mampu memahami pesan ini maka “Q” bagaikan puisinya puisi, meskipun kontribusi Sutardji dalam wacana “alif lam mim” ini, selain tipografi ketersebaran tanda seru, hanyalah aksara Q. Aksara ini ternyata berpadan dengan “alif lam mim” sebagai aksara pembuka sejumlah surah dalam Al-qur’an tanpa denotasi apapun, karena aksara Q adalah pembuka QWERTYUIOP, susunan aksara pada mesin ketik maupun komputer yang juga takberdenotasi. Dibuka dengan Q dan memasuki “alif lam mim” adalah metamorfosa spiritual manusia.

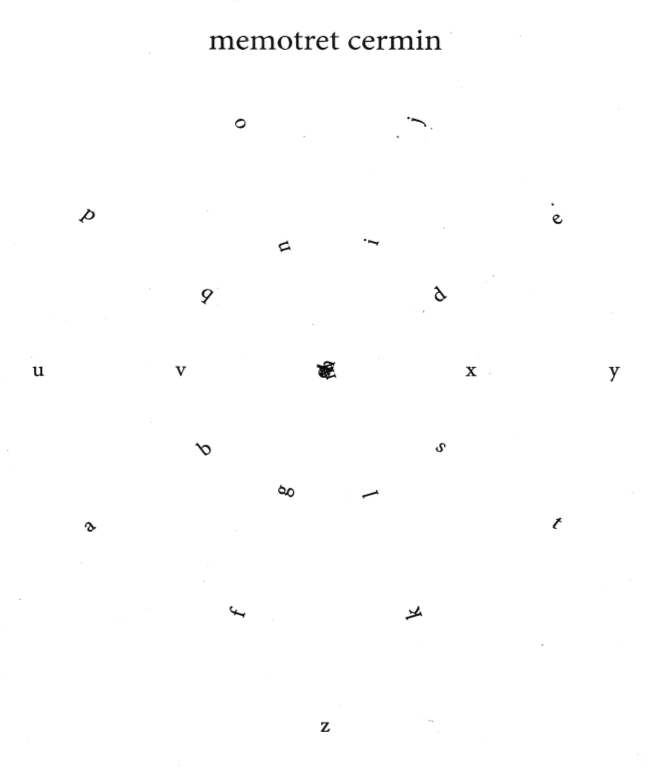

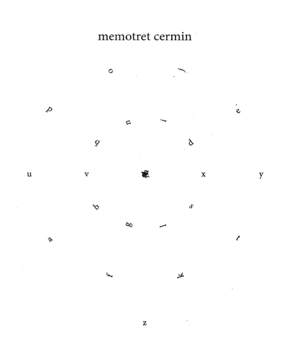

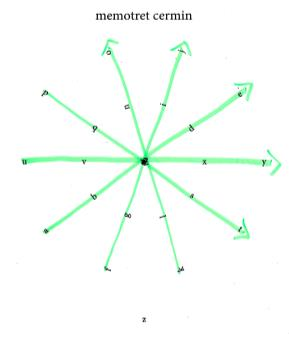

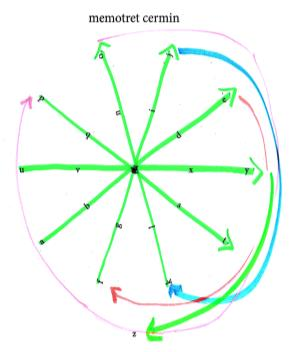

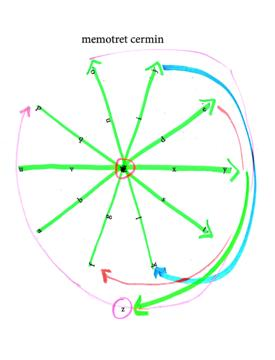

Bagaimana dengan sajak “Memotret Cermin” gubahan Afrizal yang seperti gambar? Jika berminat membongkar struktur dan memahaminya, mohon waktu untuk mengikuti gerak dalam sajak melalui gambar-gambar berikut:

Dalam “Memotret Cermin” pembaca akan mengikuti konvensi urutan aksara A sampai Z, dan karena itu akan mengikuti garis lurus, untuk kemudian memutar searah jarum jam sampai empat kali. Dalam persilangan garis lurus, empat aksara (C, H, M, R) akan melebur, sedangkan Z tertinggal sendirian. Dari pengamatan ini akan ditemukan permainan situasi seperti berikut:

1. Kecenderungan arah:

(a) lurus; (b) berputar

2. Kecenderungan sentralisasi

3. Kecenderungan marjinalisasi

Apakah terlalu keliru jika disebutkan, pergulatan aksara-aksara ini sebangun belaka dengan pertarungan atas makna dalam kebudayaan, yang berlaku pula bagi segenap dimensi yang dikandungnya, termasuk politik kekuasaan? Seperti cermin yang tersadari sebagai kaca, begitu pula penyair menguak bahasa, betapa abjad yang paling lurus pun takterhindar untuk menjadi politis—dan susunan “sebenarnya” hanyalah sebuah mitos.

Begitulah dalam susastra kontemporer Indonesia, dalam penilaian positif/negatif terhadap wacana tradisional seperti mantra, tercermin persoalan kebudayaan sepanjang masa, bahwa claim kebenaran terus saling berkontestasi. Kredo Sutardji pada 1973 atas pembebasan kata dari makna memang belum terlampaui, tetapi 42 tahun kemudian pada 2015 sudah tertandingi.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Terpelajar maupun Lebih dari Terpelajar,

Kalimat Afrizal, “… seperti darah yang disiramkan kepada tanda untuk menjadi ikon atau mitos.”, sebaiknya mengingatkan kita semua kepada sebuah mitologi Jawa tentang lahirnya aksara.

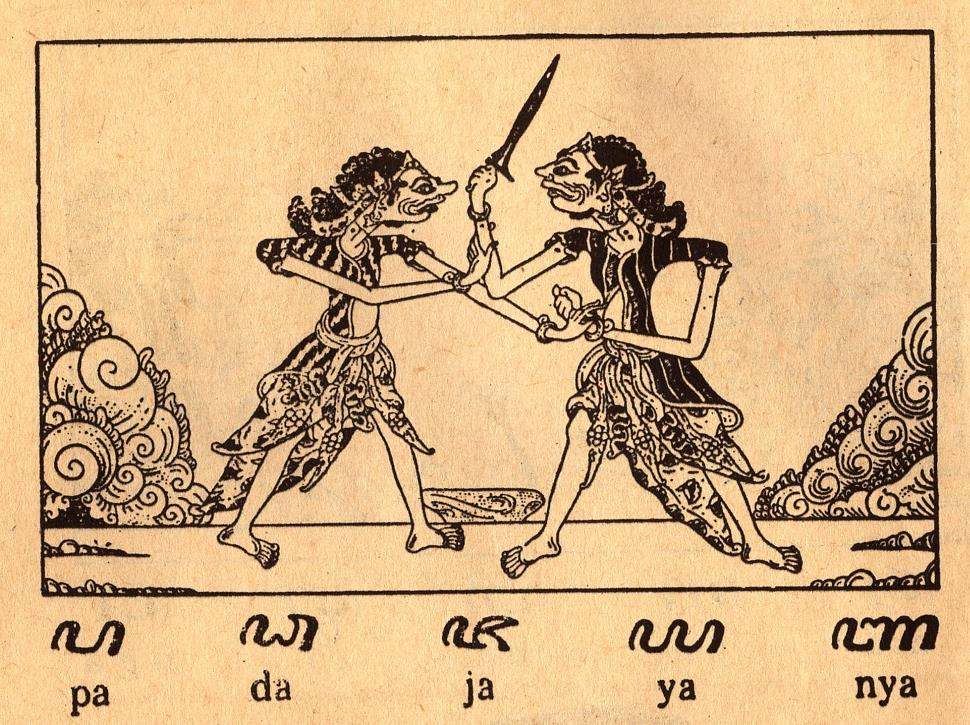

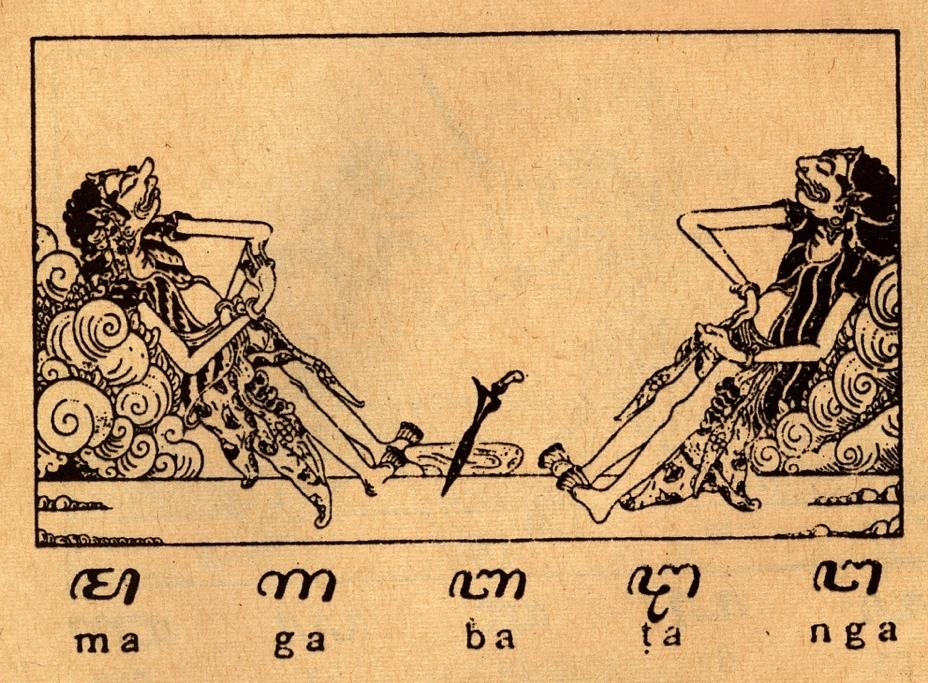

Setelah menyingkirkan Dewata Cengkar dengan selembar ikat kepala, karena ikat kepala itu mengembang sebesar Pulau Jawa, sehingga Dewata Cengkar kecemplung ke laut, Ajisaka pun berkuasa di Medang Kamulan. Saat itu teringatlah ia akan keris pusakanya di Pulau Majethi, dan diutusnyalah Dora, pembantu setia, agar mengambilnya, dengan pesan: jangan pulang kembali tanpa membawa keris itu. Padahal, ketika menitipkan keris itu kepada Sembada, ia pun berpesan: jangan memberikan keris itu kepada siapapun. Seperti layaknya mismanagement, pesan bertentangan ini menyebabkan Dora dan Sembada saling bunuh. Ajisaka yang berduka menuliskan kisahnya pada sebuah tembok.

Ha Na Ca Ra Ka = Ada utusan

Da Ta Sa Wa La = Keduanya bertengkar

Pa Da Ja Ya Nya = Sama kuatnya

Ma Ga Ba Ta Nga = Sama-sama jadi mayat

Dalam mitologi, inilah asal usul lahirnya aksara Jawa—yang tentu saja tidak betul. Namun sebagai gubahan Jawa Baru, saya kira ini bukan pesan tentang manajemen, melainkan catatan betapa kebudayaan yang kecanggihannya ditandai keberadaan aksara, lahir dari tumpahnya darah. Kebudayaan sebagai situs pertarungan ideologi memang berlangsung sebagai pergulatan antarwacana, tetapi yang juga melibatkan wacana pertumpahan darah sebagai bagian dari kesahihan pengorbanan dan perjuangan. Dengan segala hormat, tidakkah kita semua tak terlalu asing dengan itu?

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Semoga Masih Berbahagia,

Setelah cerita ironis tentang lahirnya aksara berdarah itu, saya kok merasa bertanggungjawab untuk membangkitkan kembali gairah kehidupan kita, tetapi yang bagi saya menimbulkan pertanyaan: apakah saya harus ikut- ikutan latah dan nyinyir dalam moral panic yang disebar- sebarkan para pejabat maupun ilmuwan norak, dengan kewajiban untuk selalu menyebut-nyebut 4.0 ? Kenapa saya menyebutnya sebagai kepanikan moral? Karena dalam penganjuran untuk waspada terhadap perubahan zaman, dengan merangkul kebudayaan elektronik secara total, sekaligus terdapat nada khawatir betapa Indonesia berkemungkinan besar hanya akan ketinggalan dan gagal.

Dengan ilmu klak-klik-klak- klik, tersebutlah bahwa faktor-faktor 4.0 adalah interkoneksi, transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan tak terpusat. Kalau hanya ini, saya kira pengalaman Indonesia terlalu besar untuk melakukan adaptasi, tetapi lagi-lagi dalam paham negosiasi sebagai keterikatan bersama dari kubu-kubu berlawanan dalam suatu proses yang berjalan dari menerima maupun sebaliknya, yakni justru memberi.

Dalam konteks Indonesia, terbukti bahwa bukan hanya 4.0, tetapi mundur ke belakang, gejala 3.0, 2.0, bahkan 1.0 tidak dialami sebagai kontinuitas linear, melainkan saling bertumpang-tindih, menciptakan suatu organisme kebersamaan antardimensi, yang meskipun kadang- kadang terasa sebagai kekacauan nan absurd, tetapi dalam kenyataannya sampai hari ini bangsa Indonesia itu selamat.

Dalam gembar-gembor kenyinyiran 4.0, terkesan betapa apa yang berlangsung dalam dunia industri telah dengan sendirinya menjadi gejala kebudayaan, yang memang tidaklah keliru, tetapi yang dalam pendapat saya tidak harus selalu secara harfiah bermakna adu kecepatan—dan perihal kecepatan, manusia cukup sering tenggelam dalam mitos bahwa pencapaian terbaik adalah menjadi yang tercepat.

Agar kita semua tidak terlanjur meluncur dengan kecepatan cahaya, hanya untuk hancur lebur menjadi debu, baiklah mitos itu dilawan dengan sebuah kontramitos. Dalam fabel Aesop dari masa sebelum Masehi tentang adu lari kelinci melawan kura-kura, yang dalam dongeng Melayu teradaptasi menjadi adu lari sang kancil melawan siput, ternyata lomba ini dimenangkan siput, karena setiap kali kancil bertanya, “Kamu di mana?”, ternyata suara siput yang menjawab “Aku di sini.” berada jauh di depannya. Ini terjadi karena jumlah siput itu bukan hanya banyak, melainkan takterhingga, sehingga praktis tidak perlu bergerak sama sekali.

Dalam falsafah dini untuk kanak-kanak, ini bermakna otak mengalahkan otot; dalam fisika,

waktu yang melesat pun tidak akan pernah melampaui ruang; dalam wacana kritis: yang lemah itu tidak selalu harus dianggap sebagai yang kalah.

Gagasan abstrak ini harus ada bukti konkretnya. Baiklah dipertimbangkan suatu simulasi berdasarkan apa yang pernah berlangsung dalam persaingan bisnis wingko babat, dengan kronologi seperti berikut:

(1) atas nama ideologi “enak”, representasi enak diwujudkan sebagai kereta api yang melaju dengan cepat;

(2) atas nama ideologi yang sama, kompetitornya menampilkan gagasan “lebih-enak” sebagai kereta api ekspres yang lebih cepat;

(3) untuk menampilkan yang “lebih-enak- lagi”, kompetitor lain menghadirkan kereta api diesel;

(4) tiada jalan lain bagi produsen semula untuk meyakinkan pasar bahwa jualannya “paling-enak”, dengan imbuhan pesawat jet untuk mendorong imaji paling-cepat;

(5) kompetitor yang cerdik segera beralih ideologi, dari “enak” ke “asli”, dan yang asli dalam genre kecepatan adalah genesisnya, yakni kecepatan terlambat, selambat laju setoom;

(6) mungkin karena representasi itu tidak berhasil menunjukkan ideologi “asli” yang elegan, produsen yang sama segera beralih representasi dan menjauhi “asli”, tetapi mendekati ideologi “gengsi” atau “prestise sosial”, yakni imaji diesel eksekutif.

Para pedagang wingko babat di Stasiun Tawang Semarang pada suatu masa, menyadari sepenuhnya bahwa kecepatan tidak perlu menjadi berhala. Tahun-tahun belakangan ini karakter dan tempo globalisasi berubah.

Kecepatan integrasi ekonomi di seluruh dunia, berdasarkan berbagai cara pengukuran, sebagian diperlamban, karena reaksi dari apa yang pada 2015 oleh Adjied Bakas, pengamat trend Belanda, disebut sebagai slowbalisation.

Semenjak krisis finansial dunia tahun 2008-2009, investasi lintas-batas, trade, pinjaman bank, dan matarantai pasokan telah menyurut, sehingga masa keemasan globalisasi sejak 1990 cukup berlangsung sampai 2010 sahaja. Globalisasi telah memberikan sumbangan, tetapi kelewat sedikit yang dilakukan untuk mengurangi ongkosnya. Masalah- masalah dunia terintegrasi sudah sampai kepada titik tempat keuntungan dari tata global mudah dilupakan. Sedangkan solusi yang ditawarkan tidak sepenuhnya merupakan perbaikan. Slowbalisation disebut lebih kejam dan lebih kurang stabil daripada globalisasi. Ini bukan hanya berpengaruh, melainkan menentukan konstruksi kebudayaan.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara Saya yang Berbudaya,

Gejala semacam ini kiranya menunjukkan, betapa cara berkompetisi, berpolitik, dan berjuang, tidaklah harus selalu menyerah dan pasrah ke dalam hegemoni wacana kelompok dominan. Dalam akhir petualangan di belantara tanda-tanda, dalam bahasa, susastra, aksara, maupun dongeng kanak-kanak sederhana, saya akan kembali kepada temuan dari perbincangan bungkus tusuk gigi: bahwa bersama kebenaran, kebudayaan terlalu sering terpahami sebagai ilusi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga tidak terlalu mengecewakan, bahkan semoga pula membangunkan!

Salam

SGA

Tjampuhan, Minggu 27 Oktober 2019. 08:18.

Sekadar Rujukan:

Afrizal Malna, Proposal Berlin. Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia: 2015.

Chris Barker, The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London, Thousand Oaks, dan New Delhi, SAGE Publications: 2004.

Daniel Franklin (peny.), Megatech: Technology in 2050. New York, Public Affairs: 2017.

John Storey, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Fifth Edition. London, Prentice Hall- Harvester Wheatsheaf: 2009.

——————–, Cultural Studies & The Study of Popular Culture. Edinburgh, Edinburgh University Press: 1996.

J.A.J. Verheijen, Pulau Komodo: Tanah, Rakyat, dan Bahasanya. Jakarta, Balai Pustaka: 1987.

.

Kathryn Woodward (peny.), Identity and Difference. London, SAGE Publications: 1997.

Michio Kaku, The Future of Humanity. London, Penguin Random House: 2019.

Mpu Tanakung, Siwaratrikalpa. The Hague, Martinus Nijhoff: 1969.

Terjemahan A. Teeuw, Th. P. Galestin, S.O. Robson, P.J. Worsley, P.J. Zoetmulder. Seno Gumira Ajidarma, “Mantra Or Non-Mantra ?: The Materialization of Language”, International Seminar on Recent Language, Literature,and Local Cultural Studies (BASA 2018), Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, September 2018.

Atlantis Press, Journal of Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 280.

Simon During (peny.), The Cultural Studies Reader. London, Routledge: 1999.

Sutardji Calzoum Bachri, O Amuk Kapak. Jakarta, Penerbit Sinar Harapan: 1981.

The Economist, “Slowbalisation”, London: edisi 26 Januari 2019. Tim O’Sullivan dkk., Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London & New York, Routledge: 1994.