Nyak Ina Raseuki, Ph.D. (Wisuda IKJ 2009)

Menuju Kampus Seni Urban

Nyak Ina Raseuki, Ph.D.

Pidato Ilmiah dalam Wisuda IKJ Tahun 2009

Hadirin yang saya muliakan,

Menengok kiprahnya di masa lalu serta merencanakan langkahnya ke masa depan, Institut Kesenian Jakarta selayaknya menjadi institusi lintas-seni, tepatnya lintas-disiplin seni. Selama ini kita sadari bahwa bidang-bidang seni, tepatnya jurusan-jurusan atau fakultas-fakultas yang bernaung di kampus kita, masih bekerja sendiri-sendiri, terpaku dengan perangkatnya sendiri. Kalaupun bidang-bidang itu tampak pernah berkolaborasi, untuk sebuah pertunjukan atau proyek misalnya, maka masing-masing belum sungguh-sungguh saling membuka diri dan saling mempengaruhi. Boleh dikatakan secara umum bahwa seorang mahasiswa atau lulusan kita, masih terkungkung oleh lingkup bidang studinya sendiri; ia baru seorang teknikus yang belum berwawasan seni. Institut Kesenian Jakarta baru menjadi kumpulan dari berbagai kompartemen seni, dan belum senyawa kimia dari semua itu. Hal ini patut kita renungkan bersama apabila kita hendak menegaskan diri sebagai kampus kesenian urban.

Kesenian urban bukanlah sekadar kesenian yang diciptakan di lingkungan urban atau kesenian bagi kaum penghuni kota besar. Kesenian urban adalah kesenian yang diciptakan oleh aspirasi dan kesadaran urban. Marilah kita telusuri nalarnya. Seorang urban seperti saya dan anda sekalian tentunya, perlahan-lahan menyadari bahwa kita semua tercerabut-akar dan terlempar ke lingkungan baru yang kurang lebih bersifat nasional bahkan global. Namun yang nasional dan yang global dan yang global itu baru dalam “proses menjadi,” belum pernah final. Di lingkungan urban, kita melayang-layang, uprooted, dan terbuka kepada dunia.

Pada lingkup bangsa pasca-jajahan seperti kita, modernitas adalah, untuk mengutip juergen Habermas, proyek yang tak pernah selesai. Namun, modernitas kita bukan hanya tak pernah selesai, tapi juga berjalin dengan masa lalu kita. Kota-kota besar kita bukanlah kota-kota besar dalam arti yang dimiliki Eropa Barat atau Amerika Utara. Jakarta kita adalah sebuah kampung besar, atau konglomerasi dari kampung-kampung besar. Di Jakarta kita temui berbagai gaya hidup, perilaku, tradisi, kebutuhan, arus barang, baik yang ada di New York, Tokyo maupun kampung-kampung di pedalaman kita. Jakarta adalah campuran masa lalu dan masa depan, keterbelakangan dan kemajuan. Di Jakarta gerak waktu dan manusia tidak berlangsung secara lincar.

Kalau kampus kita mencerminkan kondisi Jakarta, maka risiko apakah yang harus kita ambil? Salah satu keistimewaan Institut Kesenian Jakarta, sejak ia didirikan, adalah bahwa ia berada di “habitat” yang tak dimiliki oleh kampus-kampus seni yang lain: ia berada di lingkungan Taman Ismail Marzuki (TIM), pusat kesenian modern yang pertama-tama dimiliki oleh bangsa kita. Sampai dengan masa puncaknya. TIM bukan hanya menjadi pusat kesenian nasional, tetapi juga menjadi contoh kreativitas dan penyelenggaraan seni di berbagai pelosok negeri. Di TIM disajikan berbagai kesenian yang internasional dan yang daerah, yang popular dan yang serius, yang eksperimental dan yang tradisional, yang garda depan maupun yang klasik, yang sudah mapan maupun yang sedang tumbuh. Campuran semua ini boleh disebut kesenian urban, artinya TIM tidak memilih seni dari jenis atau lingkungan tertentu, apalagi dari lingkungan daerahnya sendiri. Sudah menjadi niat dan takdirnya untuk mengatasi semua jenis, tradisi dan disiplin seni.

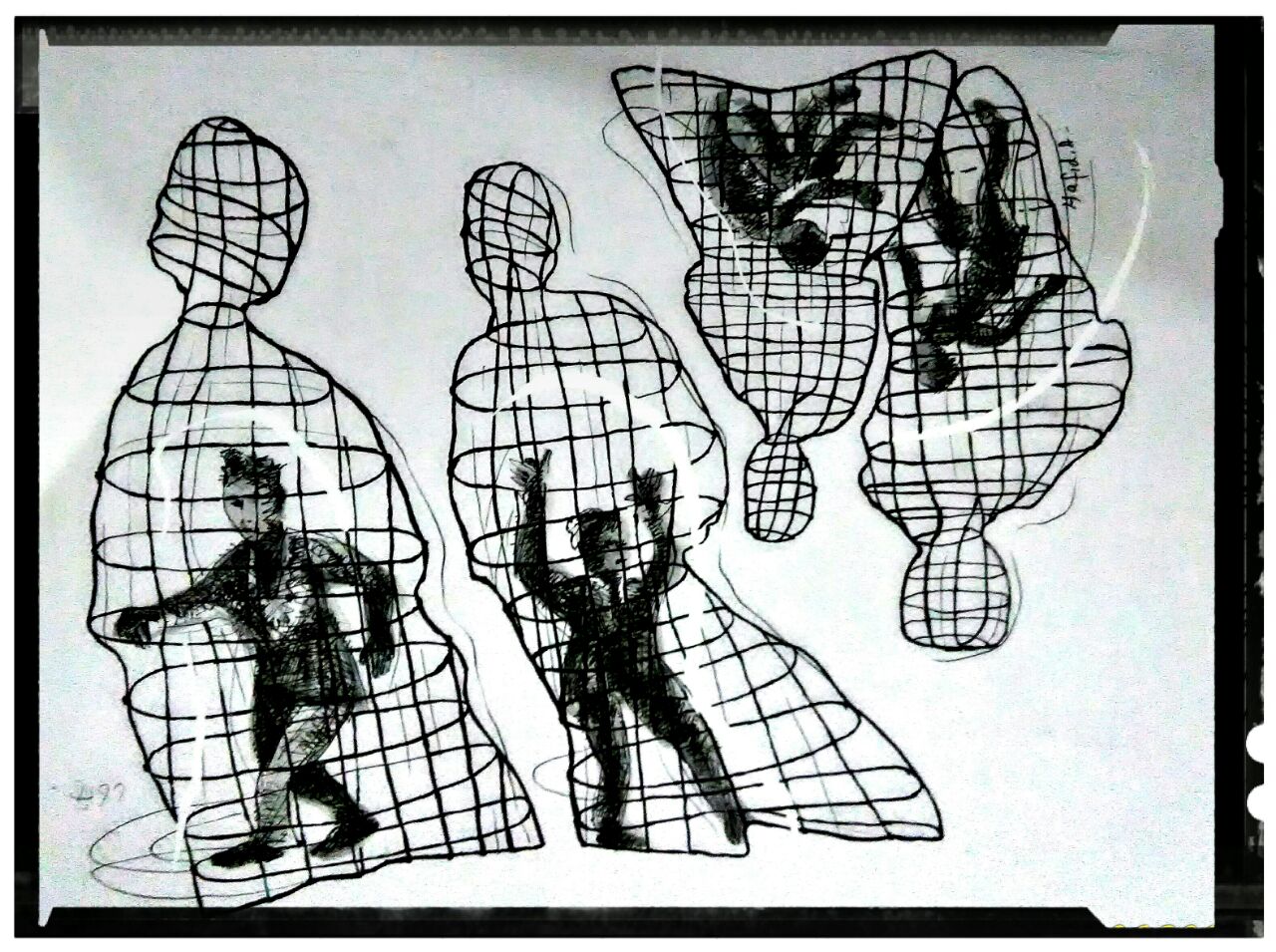

Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)

Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)

Bukan kebetulan bahwa sebagian seniman yang berkiprah di TIM mendirikan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta pada waktu itu. Kampus kita, sebagaimana juga habitatnya, memang sudah sejak mula menyandang nasib sebagai pengusung kesenian urban. Ini sungguh berbeda dengan kampus-kampus seni di Surakarta dan Denpasar, misalnya, yang memang bisa memilih basis programnya pada tradisi setempat.

Hadirin yang saya hormati,

Sekarang ini, lebih dari tiga dasarwasa sejak institut kita didirikan, patutlah kita bertanya, apakah kita menyelenggarakan kesenian urban masih secara “alamiah” ataukah sudah secara sistematis? Apakah kita warga kampus masih membawakan semangat menjelajah yang pernah menjadikan TIM sebuah pusat kepiawaian? Anda tentu bisa menjawab sendiri. Tetapi, dalam kenyataan, para mahasiswa kita hanya tertarik kepada keseniannya sendiri, hanya bergaul dengan sesamanya dari kompartemennya sendiri. Tentu saja kita setuju bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus piawai dalam keseniannya sendiri.

Namun benarkah kepiawaian itu bisa didapatkan dari jurusannya sendiri dan jika mahasiswa tersebut hanya berinteraksi dengan sesamanya dari kompartemennya sendiri? Kalau kita ambil contoh dari seni pertunjukan misalnya, maka seorang sutradara atau koreografer memerlukan unsur-unsur seni yang lain; namun jika tak punya wawasan lintas-seni, maka ia tak mampu menyatukan unsure-unsur seni yang datang dari luar bidangnya ke dalam visi keseniannya. Tapi lihatlah kenyataannya; berapa banyak orang tari yang datang menonton pentas musik dan pameran lukisan, misalnya? Siapakah orang film atau orang musik yang datang ke pentas tari atau membaca sastra?

Tentu, masalahnya bukan hanya bagaimana bekerja sama sebaik-baiknya dengan seniman dari disiplin lain. Masalahnya, apakah pendidikan seni kita yang berpredikat urban sudah memberikan cara yang tepat dalam mengasah bakat-bakat seni yang ditampungnya. Menilik sejarah seni nasional kita maupun sebagian sejarah seni dan mancanegara, saya percaya bahwa seorang seniman akan tumbuh subur jika ia terekspose kepada khazanah yang seluas mungkin dan kepada bidang-bidang seni lain di luar bidangnya sendiri. Dan persis di sinilah semangat dasar kesenian urban.

Hadirin yang saya muliakan,

Menjadi seniman urban adalah terbuka kepada berbagai tradisi kesenian dan kepada berbagai disiplin kesenian. Ketidakberakaran, uprootedness, bukanlah kondisi yang perlu disesali, malahan kita pandang positif. Sebagai orang Aceh yang lahir di Jakarta, misalnya, saya tidak merasa harus kembali mencari “jati diri Aceh”; saya bisa menjelajah tradisi-tradisi lain yang ada di dunia ini, memilih mana yang tepat untuk kreativitas saya, untuk menciptakan Aceh yang baru. Indonesia yang baru, bahkan dunia yang baru. Bukan kebetulan, disiplin keilmuan saya, yaitu etnomusikologi, sangat membantu saya untuk secara sistematis menjelajahi tradisi-tradisi musik di dunia ini.

Komitmen kita untuk menjalankan kampus kesenian urban sesungguhnya menuntut pelaksanaan pendidikan-pengajaran yang lebih daripada sekarang ini. Salah satunya adalah bagaimana kita secara terencana membukakan mahasiswa kita kepada disiplin-disiplin seni lain. Mesti ada cara untuk mendorong mahasiswa dari jurusan atau fakultas yang satu untuk mengambil mata kuliah pada jurusan atau fakultas yang lain. Mata kuliah yang saya maksud adalah yang bersifat dasar dan komprehensif, yang disediakan oleh jurusan atau fakultas tertentu namun terbuka bagi mahasiswa semua jurusan atau fakultas.

Dari pengalaman saya, dapat saya ambil contoh masa kuliah survai musik dunia, yang memperkenalkan musik dari berbagai tradisi di dunia ini; mata kuliah ini, di kampus saya University of Wisconsin-Madison, terbuka bagi mahasiswa semua departemen. Di kampus seni, seperti kampus kita, mata kuliah semacam ini tentulah bisa lebih kaya dan lebih menajam lagi. Saya bayangkan, misalnya, mahasiswa jurusan tari akan bertambah kepekaan dan wawasan estetiknya jika ia mengambil mata kuliah survai musik dunia dan survai rupa dunia. Kapankah kita menyelenggarakan mata kuliah-mata kuliah semacam itu?

Tentulah kita harus memikirkan jalan-jalan baru bagi tumbuhnya seniman urban kita. Yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana mahasiswa memperluas basis sumber penciptaan dan kepiawaan meraka, sesuatu yang saya kira tak akan didapat jika mereka hanya “terpenjara” dalam kompartemen masing-masing, apalagi jika mereka hanya diperhadapkan ke dalam tradisi-asal yang sempit. Saya sendiri percaya bahwa pembukaan diri kepada bidang-bidang seni lain dan tradisi-tradisi lain ini adalah sikap ilmiah dalam berkesenian. Penjelajahan antar-disiplin dan antar-tradisi tidak lain daripada sikap untuk selalu kritis terhadap bidang dan karya sendiri melalui pengamatan, penjelajahan, perbandingan, dan pengolahan. Ini semua tidak lain daripada sikap ilmiah, yang tidak berlebihan kiranya jika dibekalkan oleh pendidikan tinggi seni yang berkomitmen terhadap kesenian urban.

Makin dalam kita terbenam ke dalam komitmen ini, makin kita sadari bahwa kesenian urban sesungguhnya tegak di atas budaya tulisan. Sebab kita tahu, bahwa kesenian yang belum-urban adalah kesenian berdasarkan lisan, ilham, dan spekulasi. Dan apakah budaya tulisan itu kalau bukan membaca, meneliti dan menulis? Untuk kebutuhan semua itu, tak bisa kita memerlukan perpustakaan kita? Maka marilah kita mulai mengerjakan kesenian urban, meskipun setapak demi setapak, bukan hanya memimpikannya.