Marselli Sumarno, M.Sn. (Wisuda IKJ 2015)

Karya Seni dalam Era Teknologi Digital

Marselli Sumarno, M.Sn.

Pidato Ilmiah dalam Wisuda IKJ Tahun 2015

Dewasa ini, era teknologi digital telah mengepung kehidupan kita. Semua peralatan yang menggunakan teknologi digital telah menjadi bagian dari lingkungan hidup kita. Di rumah, kita menonton siaran televisi digital, mengoleksi rekaman musik berbasis digital, anggota keluarga yang bekerja menggunakan peralatan digital yang terhubung dengan jaringan wi-fi, mengontrol sistem keamanan dengan CC TV yang bisa diakses secara digital, dan seterusnya. Di luar rumah, kita lihat hampir semua orang dari berbagai kalangan menggunakan gawai-gawai digital berupa telefon pintar (smart-phone), transportasi publik juga sudah banyak yang memanfaatkan teknologi digital, baik berupa sistem pembelian tiket atau sistem pemesanan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi lain seperti moda transportasi roda dua (ojek). Sebagian orang juga telah berkantor di dunia maya, berkat aplikasi-aplikasi yang mendukung. Sebutlah menggunakan aplikasi Slack untuk koordinasi dalam kantor dan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di luar kantor terkait dengan bisnis perusahaan; memakai aplikasi Harvest untuk masalah keuangan dan transaksi bisnis.

Pada gilirannya bagaimanakah para seniman bekerja dalam era teknologi digital ini? Tumbuhnya media baru yang banyak dimanfaatkan di dunia fotografi dan film dalam tahap pasca-produksi, telah menunjukkan kecenderungan tersebut. Kenyataan itu antara lain ditandai dengan hadirnya film Terminator 2 : Judgement Day (James Cameron, 1991). Dalam film terlihat tubuh manusia menjadi air dan air menjadi tubuh manusia (teknik morphing). Medianya adalah Computer Graphic Imaging (CGI), yang memungkinkan orang untuk membuat imaji tanpa batas. Ribuan dinosaurus atau makhluk khayalan (semisal dalam film Avatar), bisa dikloning semau pembuatnya. Muncul deklarasi puritan, yakni suatu gerakan yang menghendaki agar film kembali ke bentuk awalnya. Di sisi lain, industri film Hollywood telah menetapkan CGI sebagai standar produksi. Film-film kartun bertokoh dinosaurus dengan teknik 3-dimensi juga sudah terlanjur mendunia dengan segala gerak-geriknya semau pembuatnya.

Bagaimana kepungan teknologi digital yang menghasilkan hal-hal begitu menakjubkan ini harus disikapi oleh para seniman, termasuk oleh para penyelenggara pendidikan kesenian seperti Institut Kesenian Jakarta? Sebelum menjawab pertanyaan ini, marilah kita tengok terlebih dulu esai Walter Benjamin berjudul Karya Seni di Zaman Teknologi Reproduksi, yang ditulisnya tahun 1938.

Hadirin yang saya hormati,

Walter Benjamin (1892-1940), adalah seorang pemikir Jerman. Esei-esei Benjamin ditulis dalam bahasa Jerman, kemudian diedit oleh Hannah Arendt dan diterbitkan tahun 1968 dengan versi Inggris berjudul Illuminations. Dalam buku ini termuat esainya yang terkenal tersebut, yakni The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (Karya Seni di Zaman Teknologi Reproduksi). Kata-kata kunci untuk memahami esei Benjamin ini adalah : fotografi dan film, teori aura, estetika politis. Benjamin mendalami teori kritis, dalam hal ini teori kritis yang juga menganalisis hubungan langsung antara karya seni, seniman dan penikmat seni, sebagaimana mereka dikategorikan dalam struktur-struktur politis dan ekonomis.

Benjamin yang hidup setelah teknologi fotografi ditemukan di pertengahan abad ke-19, disusul dengan penemuan film di akhir abad ke-19, menyatakan bahwa pada prinsipnya karya seni selalu dapat direproduksi. Artefak-artefak buatan manusia selalu bisa ditiru oleh manusia lain. Namun, reproduksi mekanis dari karya-karya seni, bagaimanapun telah merepresentasikan sesuatu yang baru. Sekitar 1900, teknik reproduksi telah mencapai suatu standar yang tak hanya memungkinkan orang untuk mereproduksi semua karya seni yang disebar dan menimbulkan perubahan yang mendalam dalam pengaruhnya kepada publik. Tetapi juga menangkap suatu tempat pada dirinya di antara proses artistik. Dengan demikian, Benjamin mau menegaskan bahwa reproduksi karya seni yang paling sempurna pun kehilangan suatu unsur: kehadirannya dalam ruang dan waktu, eksistensi unik suatu tempat di mana karya itu seharusnya berlangsung atau berada.

Kehadiran karya orisinal adalah prasyarat atas konsep tentang otentisitas. Keunikan eksistensi dari karya seni ditentukan oleh sejarah. Hilangnya otentisitas adalah hilangnya “aura.” Lebih jauh Benjamin menjelaskan: “Seseorang mungkin menggeneralisir dengan mengatakan: teknik reproduksi melepaskan obyek yang direproduksi dari wilayah tradisi…. suatu eksistensi unik digantikan oleh kopi pluralitasnya. Dan dengan membiarkan reproduksi menjumpai para penerimanya dalam situasi partikularnya, hal ini menghidupkan kembali obyek yang direproduksi. Kedua proses tersebut mengguncang hebat tradisi…. Agennya yang sangat berpengaruh adalah film”.

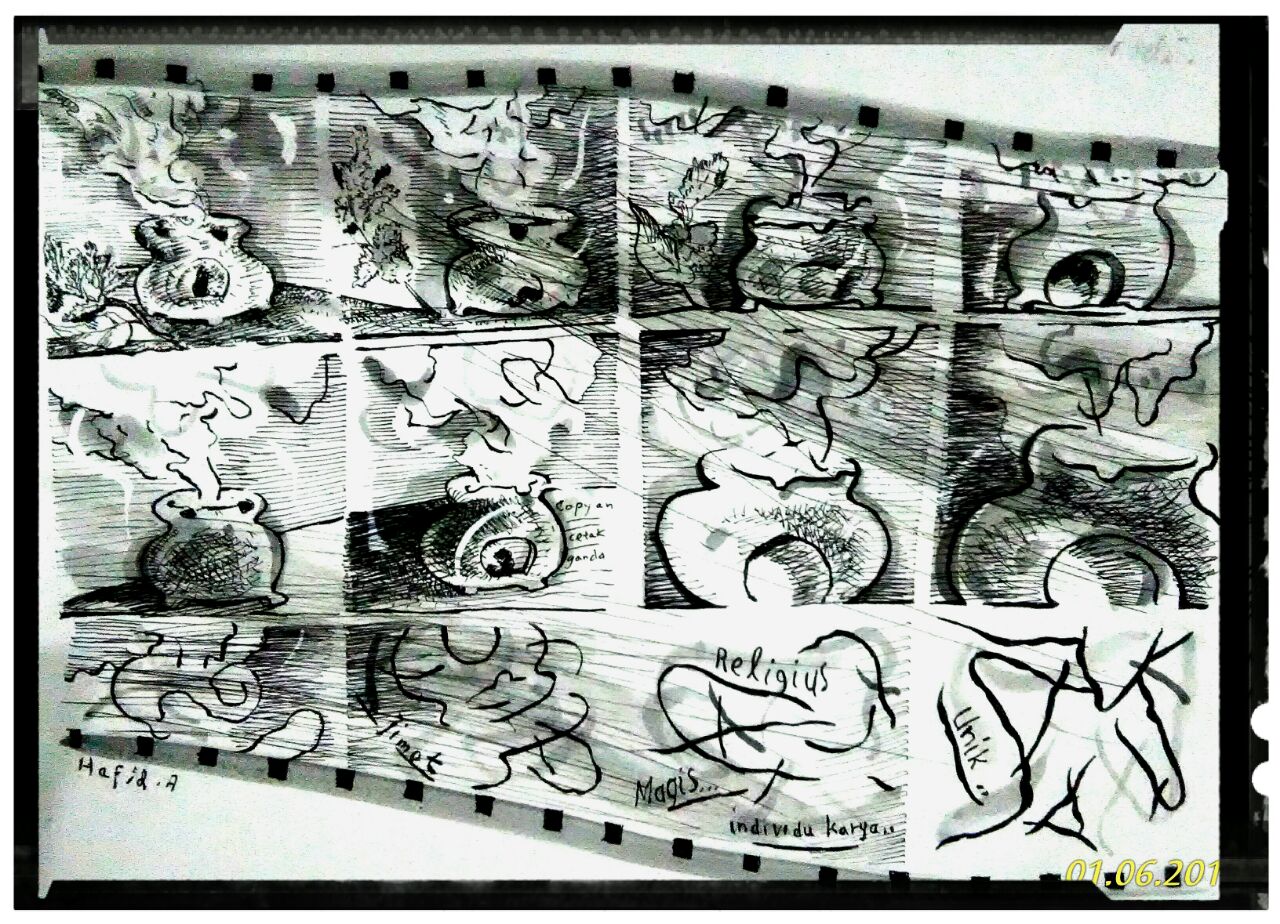

Ilustrasi oleh : Hafid Alibasyah, M.Sn. (Dosen Fakultas Seni Rupa – IKJ)

Walter Benjamin bicara tentang aura yang cenderung mengacu kepada lukisan sebagai contoh dari seni tradisional. Menurutnya, apa yang dimaksud aura mirip dengan estetika dalam modernitas yang menata dirinya sebagai wilayah yang terpisah dalam kehidupan. Artinya, baik obyek alam maupun obyek seni sama-sama memiliki aura. Aura adalah semacam “getaran ganjil” dari suatu ruang dan waktu. Pendeknya, hasil reproduksi suatu lukisan sudah kehilangan aura otentiknya. Maka, aura mengacu pada tatanan historis yang ditunjukkan oleh karya seni dalam hal legitimasi kultural atas formasi sosialnya yang bersifat tradisional. Benjamin menjelaskan aspek-aspek ini sebagai ritual, atau dalam kata lain fungsi “kultis” dari karya seni.

Bagi Benjamin, aspek paling pokok terkait dengan reproduksi dan penerimaan karya seni modern ialah bertambahnya intervensi peralatan teknis dalam prosesnya dan ketika diproduksi secara besar-besaran, keaslian dan individualitas karya seni menjadi suatu materi yang diabaikan, sejauh dipahami bahwa setiap karya sekarang mampu ditiru. Konsekuensinya, karya seni tidak lagi dalam kedudukannya yang terhormat, sebagai sebuah obyek ritual atau kultus. Maka, karya seni berhenti berperan sebagai obyek ritus keagamaan, kehilangan nilai kultusnya dan menempati posisi baru sebagai nilai pertunjukan (exhibition value), lokus perhatian kini berubah dari karya seni yang pada dirinya sendiri merupakan wujud hak istimewa, menuju titik-temu antara karya dan penonton. Kenyataan ini kemudian membuka ruang bagi fungsi politis dari karya seni.

Efek suatu karya seni otentik berarti bahwa seni memiliki suatu kualitas jimat atau pemujaan. Suatu pemujaan adalah obyek yang terpisahkan dan diabstrasikan dari kehidupan material keseharian dan karenanya memiliki hubungan misterus dengan kebenaran. Banyak obyek memiliki kriteria demikian, yang tidak berdasarkan pada nilai ekonomis maupun dapat dijual, melainkan pada hal-hal yang tidak nampak. Peran relijius atau magisnya, menurut Benjamin, diasosiasikan dengan aura yang lekat dengan karya orsinal yang membawa jejak-jejak tangan pembuatnya.

Hadirin yang saya hormati,

Zaman modern telah tiba dan Benjamin menegaskan: “…Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, reproduksi mekanis telah membebaskan karya seni dari ketergantungan bagai benalu (parasitical) pada ritual. Di tahapan yang lebih tinggi, karya seni yang direproduksi menjadi karya seni yang didesain untuk direproduksi. Dari negatif foto, misalnya, seseorang dapat memesan sejumlah cetakan; dan memesan cetakan “otentik” merupakan omong kosong. Namun ketika kriteria keotentikan telah berhenti diterapkan kepada karya artistik, fungsi total seni telah diputarbalikkan. Alih-alih berbasiskan ritual, hal itu telah mulai berbasis ke praktek yang lain, yakni politik.”

Reproduksi mekanis terhadap karya seni mengubah reaksi massa terhadap karya seni tertentu yang bersifat kontemplatif menuju kepada yang progresif. Misalnya, sikap reaksioner atas lukisan Picasso berubah ke dalam reaksi progresif ke dalam film-film Chaplin. Reaksi progresif tersebut dikarakteristikkan secara langsung, melalui pertemuan yang intim antara kenikmatan visual dan emosional dengan orientasi pada kru film yang memiliki kemahiran teknis.

Secara politis film telah menghasilkan suatu bentuk seni baru yang paling progresif. Benjamin berpendapat, film adalah karya seni yang memperkenankan audiensnya mengidentifikasi diri dengan para aktor, bukan lewat kontak langsung, melainkan melalui kerja teknis kamera. Jadi, bagaimana membedakan kerja juru kamera dengan pelukis? Benjamin menganalogikan juru kamera sebagai ahli bedah (surgeon) dan membedakannya dengan dukun (magician). Kalau dukun menyembuhkan pasien yang sakit lewat urapan tangannya, sementara ahli bedah menyayat bagian tubuh pasien. Dukun membuat jarak yang wajar antara dirinya dengan pasien, namun telah sedikit mendekat dengan tumpangan tangannya pada pasien; keangkeran sang dukun bertambah melalui otoritas yang dimilikinya.

Kebalikannya, ahli bedah berusaha mendekatkan dirinya sedekat mungkin dengan sang pasien, yaitu melakukan penetrasi ke dalam tubuh pasien dan menambahkan sesuatu ke dalamnya, namun senantiasa dengan kehati-hatian tangannya yang bergerak di antara organ-organ tubuh pasien. Pendeknya, dukun bersembunyi dalam penyelenggaraan praktek-prektek; ahli bedah justru melalui proses operasi, masuk ke dalam diri pasien. Dengan analogi tersebut, menurut Benjamin, pelukis lewat karyanya cenderung mempertahankan jarak alamiah dari realitas, sedangkan juru kamera menembus lebih ke dalam jaringan-jaringan. Pelukis menghasilkan suatu karya yang bersifat menyeluruh dalam karyanya, sedangkan juru kamera meliput fragmen-fragmen yang beragam lalu disatukan dalam keutuhan film.

Sebagai perbandingan, lukisan menuntut penonton untuk berkontemplasi. Sedangkan penonton dapat membebaskan dirinya dari asosiasi-asosiasi dalam pikirannya, sedangkan melalui seperagkat struktur teknisnya, film telah memberikan efek kejutan secara fisik. Penjelasan panjang lebar Benjamin tersebut, tak lain didorong oleh keprihatiannya kepada kuasa fasisme politik yang mendesakkan kepentingan-kepentingan politiknya lewat seni film. Menurut Benjamin, hasil logis dari fasisme adalah memperkenalkan estetika ke ranah kehidupan politik. Kekerasan massa yang dilakukan fasisme dengan kultus Fuhrer (Adolf Hitler), diduplikasi sedemikian rupa dalam bentuk kekerasan oleh para aparat militernya. Kekerasan massa itu kemudian dipaksakan masuk ke dalam kultus ritual (baca: seni). Segala usaha untuk menciptakan estetika politis, menurut Benjamin, berkulminasi pada satu hal: Perang atau politisisasi model fasisme Jerman.

Hadirin yang saya hormati,

Kesimpulannya, adanya seni-seni tradisional yang lekat dengan ritus; adanya seni-seni modern yang dengan mudah direproduksi dengan bantuan teknologi. Reproduksi mekanis atas seni telah mengubah reaksi publik terhadap seni. Kekuatan revolusioner seni modern (khususnya fotografi dan film) terletak pada kemampuannya menstranformasikan persepsi manusia, termasuk bagaimana cara fotografi dan film mengartikulasikan obyek-obyek. Teori aura dari Benjamin menyangkut seni tradisional (khususnya seni lukis). Bagaimana pun, Benjamin menyisakan optimisme terhadap seni, khususnya film. Dipakai dengan benar, film mampu menjadi medium penyadaran publik tentang ide-ide pembebasan. Dipakai secara salah, film akan menyesatkan pikiran banyak orang.

Sebagai tanggapan : Sebagian pemikiran Walter Benjamin dalam eseinya itu, masih relevan untuk diterapkan dalam teori-teori seni modern, khususnya pada seni media rekam: seni grafis, musik, fotografi dan film, terkait dengan masyarakat penikmatnya. Tak ketinggalan, seni-seni tradisi pun berhak memanfaatkan kehadiran teknologi digital ini. Patut diingat, Benjamin menulis eseinya di zaman teknologi analog. Dewasa ini kita sudah hidup dalam era teknologi digital. Teknologi analog hanya mengkopi (kualitas kopi cenderung menurun), sedangkan teknologi digital mengkloning (hasil kloning sama kualitas dengan orisinalnya). Tantangannya antara lain adalah, pemikiran teori-teori seni yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dalam hal ini teknologi digital. Untuk itu kajian-kajian di tingkat Strata Satu maupun Strata Dua juga menjadi hal urgen untuk dikembangkan.

Kemajuan teknologi informasi dan digital sekarang ini telah menghasilkan produk-produk karya seni reproduktif yang nyaris tak terhindarkan. Maka, sebagai institusi pendidikan tinggi kesenian, Institut Kesenian Jakarta (IKJ) tentu mampu menyelami kenyataan itu, melalui suatu kesadaran penuh melakukan usaha untuk menyikapinya melalui semacam “negosiasi” atas keadaan zaman sekarang.

Namun, negosiasi tersebut — mau tak mau — juga harus diturunkan melalui penerapannya di tataran teknis, yakni penyesuaian kurikulum maupun rencana pembelajaran semester. Dalam hal ini, IKJ sebagai institusi pendidikan tinggi kesenian, semestinya mampu menempatkan diri secara lebih cerdas dengan memutuskan kebijakan-kebijakan apa yang akan turut menentukan kualitas para lulusannya, yang bukan hanya dari segi keterampilan teknis, melainkan juga kemampuan untuk “menjiwai” dan memahami perkembangan teknologi-teknologi digital tersebut, lalu menggunakannya secara piawai lagi bijak.

Akhirnya, kepada para wisudawan berterimakasihlah kepada orangtua, kepada orang-orang yang selama ini telah mendukung studi Anda. Selamat berkarya di tengah masyarakat. Kepada para mahasiswa baru, selamat menempuh studi dengan hati gembira dan riang.

Terimakasih dan salam.

Catatan Akhir :

Esei Walter Benjamin The Work of Art in the Age of the Mechanical Reproduction, dalam buku Film Theory and Criticism, hal 848=870, diedit oleh Gerald Mast dan Marshall Cohen, 1979, New York, Oxford University Press.

Marselli Sumarno lahir di Solo, 10 Oktober 1956. Dekan Fakultas Film dan Televisi IKJ (periode 2004-2008) dan sampai sekarang mengajar di almamaternya. Ia produktif membuat film dokumenter dan sedang menempuh studi doktoralnya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.