Dr. R.Aj. Siti Nurchaerani Kusumastuti, S.Sn., M.Sos.(Wisuda IKJ 2017)

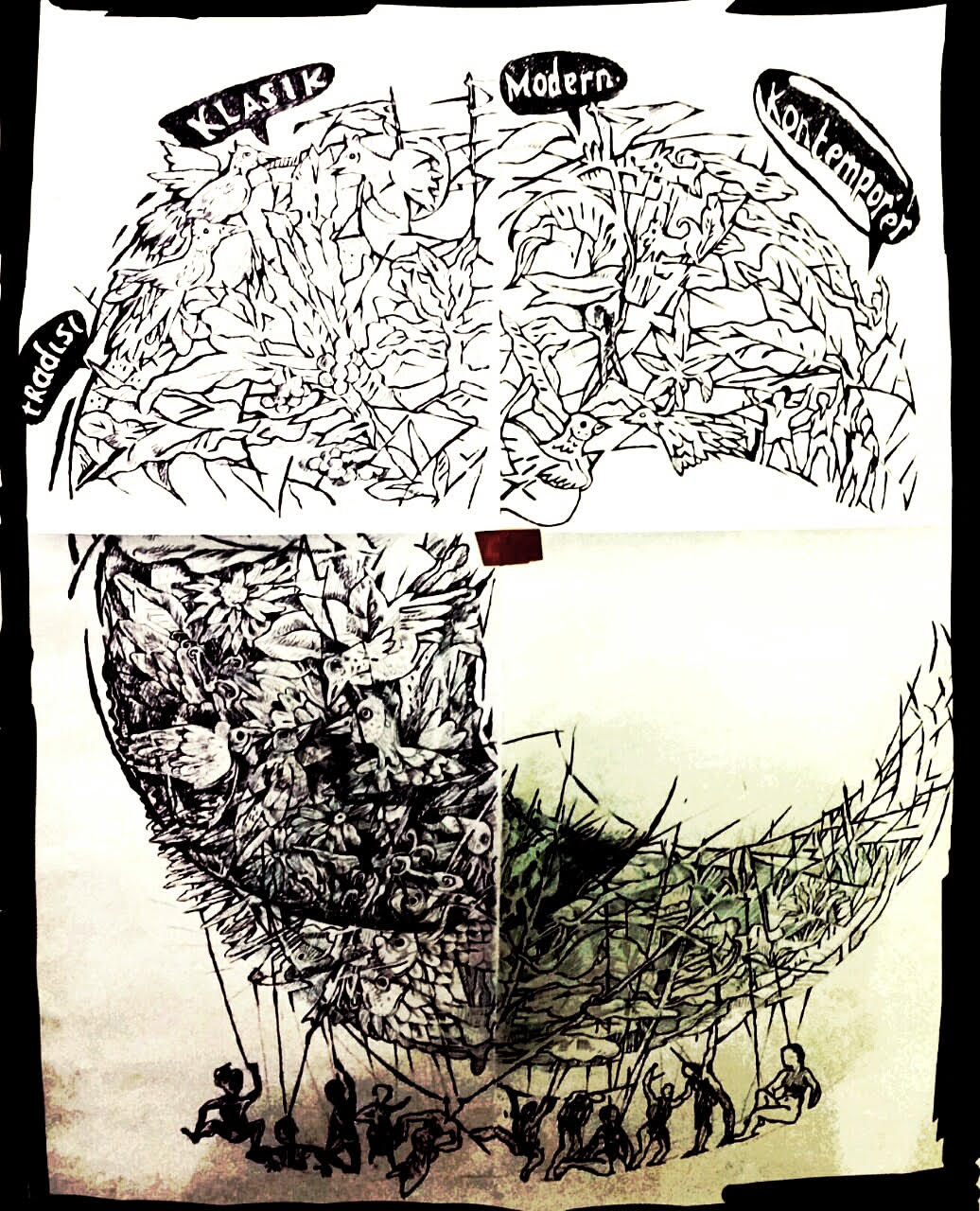

Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki dibangun pada 1968. Pada tahun itu pula dibentuklah Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang bertugas menyusun, mengurasi dan melaksanakan program kesenian di TIM. Komplek kesenian ini dimaksudkan sebagai wadah untuk berbagai proses penciptaan dan penyajian kesenian baik lokal, nasional dan internasional, yang bersifat tradisional, modern maupun kontemporer.

Dua tahun setelah itu, DKJ menyarankan kepada Gubernur Ali Sadikin (1966–1977) untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) dengan niat untuk menyiapkan seniman terdidik semi akademik dan sanggar sebagai bagian dari salah satu program regenerasi kesenimanan. Kemudian, pada 26 Juni 1970, resmilah lahir LPKJ yang kampusnya terletak di lantai dua dalam satu bangunan dengan kantor DKJ di lantai satu dan administrator TIM di lantai dasar. Para pengajarnya sebagian besar adalah seniman-seniman mumpuni pada bidangnya. Dalam menjalani pendidikan, calon-calon seniman tersebut bisa memakai TIM sebagai laboratorium, wadah untuk menyaksikan berbagai pertunjukan dan pameran, bahkan bisa juga ikut serta dalam pertunjukan dan pameran di TIM.

TIM pada masa itu tidak seperti sekarang. Gedung tempat kita berada saat ini, Teater Jakarta, yang bisa menampung lebih dari seribu orang, belum ada. Waktu itu di sini ada dua gedung pertunjukan ukuran kecil, yang disebut teater arena dan teater tertutup, serta sebuah tempat pertunjukan terbuka yang dikenal dengan nama teater terbuka dan ada pula teater halaman untuk berbagai pertunjukan gratis. Selain itu juga tersedia tempat latihan dan wisma seni untuk menginap. Nantinya, pertengahan 1983, dibangun lagi sebuah gedung pertunjukan, Graha Bhakti Budaya (GBB), yang panggungnya lebih luas dan kapasitas tempat duduknya lebih banyak.

Semua itu, ditilik dari zamannya, sunguh memesona dan menantang untuk diisi dengan karya. Fasilitasnya yang memadai tak ada duanya di Indonesia. Di samping itu disodorkan pula dana produksi yang nominalnya ditentukan oleh DKJ. Keadaan ini membuat para seniman di seantero negeri mengarahkan hasrat untuk bisa tampil di TIM. Atmosfer berkesenian dan penciptaan karya-karya baru mekar dengan para senimannya menggendong energi kreatif. Pada alam seperti itulah LPKJ berada.

Pada pertengahan 1976, LPKJ pindah ke kampus baru yang letaknya di belakang komplek TIM. Selanjutnya pada 1981, LPKJ berganti status menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sebagai wadah yang penggemblengannya kepada mahasiswa berporsi akademik lebih besar dan lulusannya bergelar sarjana seni pada bidang seni pertunjukan, film dan televisi, dan seni rupa.

Dengan pergantian status menjadi institut, para pengajar di IKJ minimal harus bergelar S2. Inilah awal dari kesulitan melibatkan seniman-seniman mumpuni nirgelar akademik sebagai pengajar. Padahal mereka itulah yang sarat dengan pengetahuan dan pengalaman berkesenian yang karya-karya mereka diakui oleh masyarakat nasional bahkan internasional. Mereka terpandang bukan karena gelar akademik melainkan karena berkesenian. Mereka memiliki visi artistik yang diperoleh dari kehidupan dan intensif mengasah teknik. Mereka adalah pelaku kesenian itu sendiri.

Ini saya utarakan karena semasa kuliah di IKJ di jurusan seni tari pada pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an, 75 persen guru-guru saya adalah seniman-seniman mumpuni nirgelar akademik. Dari merekalah, kami, para siswa, memperoleh segala kemampuan menari. Kami menghormati karena kemampuan mereka tidak hanya sekadar berbicara di depan kelas, namun juga membimbing dan mencontohkan dalam praktik.

Waktu itu di jurusan tari IKJ berkumpul sejumlah seniman tari yang mumpuni sebagai guru: Edi Sedyawati, Julianti Parani, Farida Oetoyo, Sardono W. Kusumo, I Wayan Diya, Huriah Adam, Retno Maruti, Gusmiati Suid dan S. Kardjono. Mereka inilah para eksponen yang memberi dasar pendidikan seni tari di IKJ.

Para seniman sejati yang sekaligus juga pendidik yang baik itu mengarahkan para siswanya untuk menjadi penari yang benar menyangkut pakem dan konvensi. Pada lain kesempatan mereka juga melakukan perangsangan kepada para siswa untuk mengembangkan gaya pribadi dan mendorong pada wilayah penciptaan karya. Kualitas pengajaran seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seniman mumpuni berkualifikasi guru.

*****

Sardono W. Kusumo sebagai anggota termuda DKJ dan baru pulang dari Amerika mempunyai gagasan untuk mengadakan pelatihan bersama (lokakarya) yang kemudian dikenal sebagai “bengkel” tari. Ia mengajak beberapa seniman tari yang tinggal di Jakarta namun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Melalui proses yang intensif, lokakarya tersebut mulai menghasilkan karya tari baru yang siap dipentaskan di TIM. Huriah Adam misalnya, melalui pengalaman bereksplor bersama di dalam bengkel tari itu, berhasil meletakkan landasan penting dalam tari Minang, yaitu menyusun teknik gerak Minang baru. Melalui penjelajahan kreatif dengan teknik gerak yang disusunnya, Huriah juga berhasil menciptakan karya-karya tari baru seperti Sepasang Api Jatuh Cinta, dan drama tari Malinkundang.

Anggota lokakarya lainnya, Farida Oetoyo dan Julianti Parani yang berlatar belakang balet, mampu melakukan transformasi kreatif antara teknik balet dengan unsur-unsur tradisi daerah menjadi karya-karya baru. Farida Oetoyo menciptakan antara lain: Roro Jongrang (1969), Rama dan Sinta (1972), dan Gunung Agung Meletus (1979), sedangkan Julianti Parani melahirkan balet Kamajaya (1969), dan Garong-garong (1974). Selain itu Parani juga melahirkan karya tari nonbalet yang berangkat dari budaya Betawi, antara lain: Sarung Cukin (1973), Plesiran-Cokek Jakarta (1974), dan Pendekar Perempuan (1977).

Adapun I Wayan Diya bersama grup tarinya, Rasa Dhvani, menggarap karya tari Jelantik Bagol (1973), I Jaya Prana (1975), Tari Cak Cupak (1975), dan lain-lain.

Tentang lokakarya tersebut, bagi Farida Oetoyo merupakan saat yang sangat menyenangkan dan mengesankan karena para seniman berkumpul, berlatih bersama dan menjadi akrab. “Kami bekerja sama dengan idealisme tinggi. Berbagai ide dan gagasan dibicarakan dan dikembangkan bersama. Kami juga berpikir bahwa keahlian masing-masing peserta lokakarya tidak boleh dipisah-pisahkan. Saat itu gairah dan semangat baru berkobar dalam diri kami”, kenang Farida Oetoyo.

Menurut Julianti Parani, bentuk lokakarya dalam bengkel tari itu merupakan penjelajahan gerak (eksplorasi) dan improvisasi dalam upaya mengembangkan kepekaan rasa gerak dan kemampuan kreatif para peserta. Lokakarya tersebut juga mendorong pencapaian kreatif dalam wawasan maupun gerak.

Mereka itulah para guru kami yang tiada henti mencari dan mengolah daya kreativitas.

Usai lokakarya tersebut, para senimannya berpisah, kembali ke studio atau sanggar masing-masing. Gagasan-gagasan kreatif menggemuruh dalam diri mereka untuk dilesakkan dalam penciptaan tanpa menunda-nunda karena kemalasan atau menggampangkan. Di Solo, kota kelahirannya, Sardono bersama seorang pengajar IKJ lainnya, Sentot Sudiharto, menciptakan karya tari kontemporer Samgita Pancasona I-XII (1969 –1970) yang pada tahun 1971 dipentaskan di PKJ-TIM dalam rangka Ramayana International Festival. Pertunjukan tersebut mendapat sambutan hangat dari penonton maupun media massa. Pada tahun 1973 Sardono W. Kusumo menggarap karya Dongeng dari Dirah bersama penduduk Desa Teges Kanginan, Bali, dan beberapa pengajar IKJ. Karya ini dipentaskan di Eropa dan memperoleh apresiasi hebat dari penonton dan media.

Ranah kontemporer telah digapai oleh orang-orang IKJ. Mengenai karya tari kontemporer, pada tahun 1971 dan 1972, DKJ mengadakan Pesta Seni 1971 dan Pekan Seni 1972 yang oleh para ketua DKJ disebut sebagai Pesta dan Pekan Seni Kontemporer yang meliputi berbagai cabang kesenian: tari, teater, musik, dan seni rupa. Orang-orang IKJ dari Jurusan Tari sudah sedemikian terpandang untuk diundang tampil dan karya tari kontemporer yang dipentaskan adalah karya Farida Oetoyo berjudul Three Faces of A Man dan dua karya Julianti Parani berjudul Serenade Insani dan Kucing. Pada Januari 1971, DKJ juga menyelenggarakan program Modern Choreography. Karya Farida Oetoyo, Julianti Parani dan Huriah Adam tampil dalam acara itu. Bahkan karya-karya mereka dipentaskan ulang sebulan berikutnya.

Edi Sedyawati dalam pidato pembukaan “Art Summit Indonesia” ke-8 pada 15 Agustus 2016 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, menyatakan bahwa seorang pencipta seni kontemporer dapat memilih di antara dua sikap dalam menentukan titik tolak berkarya, yaitu: (1) sama sekali melepaskan diri dari segala bentuk ungkapan yang sudah pernah ada, atau (2) menggunakan bahan dari suatu unsur tradisi tetapi menggarapnya dengan cara baru yang belum pernah dilakukan orang.

Seterusnya Sedyawati menyatakan, kategori kontemporer dalam karya seni pada dasarnya bertolak dari kebutuhan untuk memberi nama jenis karya baru yang tidak lagi cocok untuk disebut modern, meskipun modern dan kontemporer sama-sama “melawan” yang tradisional untuk mencari modus ungkapan yang baru. Dalam sejarah seni, yang sebelumnya disebut “modern” akhirnya berkembang menjadi “terstandar”. Itu menunjukkan betapa suatu upaya yang berawal sebagai pembaruan kemudian bisa berkembang menjadi “mentradisi”. Orang pun kemudian mencari nama kategori baru untuk karya baru yang harus dapat menampilkan sesuatu yang baru. Terjumpailah istilah “kontemporer” itu yang bermakna sesuatu yang aktual dari masa kini.

Di Barat, istilah “kontemporer” muncul dari sebuah generasi seniman yang disebut “post-postmodern”. Ini adalah sebuah generasi yang terdapat dalam pembabakan generasi-generasi seni tari di Barat. Generasi post-postmodern hadir sebagai reaksi terhadap generasi sebelumnya. Jauh sebelum istilah “kontemporer” muncul, terdapatlah generasi seni tari modern yang hadir di tahun 1920-an digantikan oleh generasi berikutnya yang menganggap generasi tari modern tersebut telah terlalu mapan dalam teknik tarinya bahkan dibakukan sebagaimana teknik balet. Salah satu contohnya adalah teknik terkenal Martha Graham, contract and release. Oleh generasi berikutnya yaitu anak-anak muda kreatif, inovatif dan juga cerdas, antara lain: Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton, dan Deborah Hay yang bergabung di dalam Judson Dance Theatre, melalui gerakan mereka yang disebut “postmodernis” teknik tersebut ditinggalkan agar terbebas dari orbit generasi sebelumnya.

Richard Schechner (2006: 141) menjelaskan postmodernism bergerak untuk menumbangkan segala aturan yang sudah mapan. Tari postmodern Amerika generasi pertama tahun 1960-an ditandai dengan hadirnya berbagai pendekatan kreatif individual yang mengangkat gerak laku sehari-hari, gerakan jatuh-berguling yang tidak distilir, dan pengembangan gerak seni bela diri Asia. Tampilan wujud gerak dan tarian mereka sangat berbeda dengan gerak-gerak tari modern Martha Graham maupun tari modern pada umumnya. Oleh Deborah Jowitt (1999: 1-12) dikatakan bahwa generasi postmodern Amerika Serikat itu menghasilkan penari yang asyik memusatkan perhatian mereka dengan cara melakukan (doing) daripada mempertunjukkan (performing) gerak. Selain itu juga penari-penarinya ingin tampak spontan dan rileks dibandingkan penari-penari didikan Martha Graham yang sangat terlatih dan tertib.

Kehadiran para “penari” postmodern dengan keterampilan terbatas dan tak terlatih, serta sifat eksperimental tari postmodern pada tahun 1960-an, selanjutnya menggugah hasrat generasi yang lebih muda lagi untuk menuntut kembali keterampilan dan teknik gerak tinggi dari para penari dalam karya-karya baru yang mereka ciptakan, seperti yang telah lama sebelumnya berlaku di dalam tari modern Amerika Serikat. Namun tak mau mengulang teknik gerak tari modern, mereka mencari bentuk-bentuk gerak baru yang bisa memberikan pengalaman tautan hubungan tubuh dengan pikiran. Untuk itu mereka melakukan latihan berbagai bentuk dan teknik gerak antara lain balet, modern dance, Yoga, Tai Chi, Pilates, Alexander, dan sebagainya. Sejak itu di awal tahun 1970-an, karya tari di Amerika Serikat memasuki masa yang disebut sebagai karya tari “post-postmodern” yang kemudian lebih dikenal sebagai karya tari “kontemporer”. Generasi baru tari kontemporer tersebut juga berpedoman bahwa setiap penciptaan karya harus selalu ada pembaruan dan tidak mengulang karya yang telah ada, termasuk dalam penggarapan teknik geraknya. Selain itu, karya-karya tari kontemporer juga memperluas jangkauan pentas bukan hanya di tempat-tempat pertunjukan yang sudah mapan, juga di ruang-ruang publik yang tidak untuk pertunjukan.

Jadi, pengertian kontemporer adalah suatu pembaruan yang tercetus oleh kondisi suatu zaman. Faktor kondisi ini tidak selalu sama di tempat yang satu dan tempat lainnya. Sal Murgiyanto dalam tulisannya “Menyoal Makna: Tidak Ada Model Tunggal Kontemporer” (2015: 1–2) mengatakan memang tidak mudah membahas makna kontemporer, bukan hanya di tempat bertumbuhnya istilah tersebut tetapi juga di tempat lain termasuk di Indonesia. Menurutnya, setidaknya ada dua arti kata kontemporer. Pertama, dalam arti luas atau umum, kontemporer merujuk pada pengertian waktu yang sama, satu waktu, pada masa kini dan dewasa ini. Kedua, dalam seni, kontemporer dimaknai sebagai karya baru atau karya yang sedang menjadi tren pada saat karya tersebut dibuat. Dalam pengertian yang kedua ini, kritikus tari Amerika Serikat ternama, Deborah Jowitt, memadankan tari kontemporer (contemporary dance) dengan modern dance, postmodern dance, dan new dance. Dari pengertian tersebut kemudian Murgiyanto menyarikan “sebuah karya seni baru yang relevan dengan masa ketika karya tersebut diciptakan ‘boleh’ disebut kontemporer tetapi ‘bisa’ saja ia dikenal dengan nama lain sesuai dengan konteks sejarah, sosial budaya, dan di negara mana ia diciptakan”. Lebih jauh Murgiyanto berpendapat bahwa tari kontemporer bisa dibedakan dengan genre tari lainnya bukan pada bentuk melainkan karena misi penciptaannya, yaitu untuk melawan kemapanan, menantang harapan dan kepekaan masyarakat, bahkan bisa menampilkan imaji-imaji tak mengenakkan, tak indah, di dalam karyanya karena diambil dari kenyataan hidup masa kini.

Tampak jelas bahwa dalam penciptaannya karya tari kontemporer menuntut prasyarat adanya kesiapan dan kemampuan untuk menemukan serta menyajikan kebaruan-kebaruan baik dalam gagasan, konsep maupun teknik gerak. Dalam perkembangannya, kebaruan karya tari kontemporer di Indonesia tidak harus menolak tradisi karena sesungguhnya materi tradisi bisa digarap secara baru, ditafsirkan secara lain, ataupun diramu dengan berbagai materi lain.

Dalam tampilan karya tari di Indonesia, karya tari tradisional masih menjadi inspirasi dominan untuk penggarapan karya baru. Hal ini karena pengalaman kreativitas maupun pengalamanan ketubuhan seniman tari di Indonesia sebagian besar bertumbuh dalam lingkungan tradisi. Oleh sebab itu karya-karya mereka meski digarap dengan semangat kebaruan dan menampilkan karakteristik gaya ungkap individual senimannya namun seringkali masih merupakan karya baru pengembangan dari tradisi.

</p

*****

Kembali kepada lokakarya tari yang telah dilakukan oleh guru-guru tari IKJ. Menurut pengamatan Sal Murgiyanto (1994: 160), lokakarya itu telah menanam benih-benih berharga, yaitu kebebasan, semangat, kreativitas, dan kebersamaan. Forum tersebut telah menjadi salah satu momentum yang menandai pencarian artistik baru dalam seni tari di Indonesia. Forum tersebut juga berjasa melebarkan wawasan artistik bagi para pesertanya, ditandai dengan lahirnya karya-karya tari baru dari tangan mereka. Karya-karya yang bisa disebut sebagai karya tari baru dan kontemporer di Indonesia pada masanya serta mewarnai ragam pertunjukan tari di TIM pada tahun 1970-an hingga 1980-an.

Sebagai institusi pendidikan kesenian yang keberadaannya dicetuskan oleh DKJ, kampus IKJ juga dilibatkan dalam penyelenggaraan lokakarya-lokakarya lainnya selain di TIM. Dalam lokakarya tersebut para calon seniman yang tak jarang dari berbagai cabang seni berdiskusi dan bertukar gagasan, berlatih bersama, bertukar teknik, mengasah kepekaan, menjelajahi berbagai kemungkinan baru dalam proses penciptaan karya. Mereka bekerja sama untuk memperoleh asupan kreativitas.

Pada tahun 1978, Sardono mengajak belasan mahasiswa IKJ dari tiga fakultas untuk melakukan eksplorasi teater di dalam lumpur. Selama beberapa bulan mereka menggauli lumpur mulai dari membenamkan diri, bermain, berlari, bergelut satu dengan yang lain, dan juga membuat bunyi-bunyian dengan menepuk-nepuk lumpur atau melemparkan tubuh ke lumpur dari ketinggian sehingga menghasilkan bunyi keras dan lumpur memuncrat jauh. Eksplorasi ini kemudian dipertunjukkan di lahan Teater Halaman TIM dengan menggali kubangan luas dan menumpahkan berton-ton lumpur ke dalamnya. Terciptalah sebidang sawah di situ. Teater lumpur dipertunjukkan dengan tajuk Meta Ekologi. Kata “ekologi” digunakan sebagai ketakjuban artistik Sardono saat melihat para petani mengolah sawah dengan penghormatan yang besar pada sawah sebagaimana penghormatan pada kehidupan.

*****

Perkembangan seni tari sebagai bagian dari seni pertunjukan tidak bisa dipisahkan oleh hadirnya empat komponen yakni seniman, penonton, pengelola, dan pendanaan. Dalam konteks TIM terdapatlah keempat komponen itu meskipun saat ini kondisinya jauh dari ideal dibandingkan dengan dua dekade awal berdirinya TIM. Ketika itu suguhan-suguhan pertunjukan di TIM menjadi baramoter pembaruan karya. Para seniman sarat dengan dengan ide-ide kebaruan. Penonton datang ke TIM untuk menyaksikan kebaruan itu. DKJ sebagai pengelola program dan fasilitas pertunjukan konsisten dengan kesiapan menampung karya-karya baru. Gubernur Ali Sadikin melalui aparatnya menggelontorkan dana yang proporsional. Semua komponen itu berada pada kondisi melakukan perubahan.

Metodologi strukturistik menyebutkan bahwa peristiwa dan struktur merupakan jalinan dialektika yang simbiotik dan tidak bersifat dikotomis. Artinya, peristiwa dan struktur hadir untuk saling melengkapi sebagai satu kesatuan (Lloyd, 1993: 93–96). Peristiwa di sini mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur sosial mengandung hambatan (constraining) namun juga bisa menjadi pendorong bagi tindakan perubahan (enabling). Struktur sosial yang dimaksud dalam metodologi strukturistik bisa berupa norma-norma, peran-peran, interaksi-interaksi yang muncul dari tindakan-tindakan dan pemikiran manusia karena manusia yang dilahirkan dalam struktur sosial tertentu memiliki kemampuan untuk mengubah struktur sosial di mana ia berasal. Di sinilah pendekatan strukturistik meneguhkan peranan individu, kelompok individu dan institusi sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial. Individu atau kelompok individu dan institusi ini yang kemudian disebut sebagai agents of change, agen-agen perubahan. Mereka berperan besar mengubah struktur karena memiliki kemauan, kemampuan dan kekuatan untuk membentuk struktur baru.

Selanjutnya, jika merujuk pada metodologi strukturistik, dinyatakan bahwa setiap hubungan antara agen dan struktur tidak berarti struktur menentukan tindakan atau sebaliknya. Dengan demikian antara struktur dan agen selalu saling melengkapi. Setiap tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial, di mana pada titik ini agen dan struktur saling jalin-menjalin dalam praktik atau aktivitas manusia. (Giddens, 2010: 2–23).

Perubahan dan pembaruan dalam karya tari tradisional dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaruan. Sesuai dengan metodologi strukturistik para tokoh pembaharu atau agen perubahan adalah seniman tari dan mereka melakukan perubahan disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain tidak lagi puas terhadap karya tari tradisional yang dikuasai; munculnya kreativitas dalam diri yang terbentuk melalui pembongkaran konsep-konsep yang sudah ada agar bisa mengatasi kemandegan; adanya faktor lingkungan yaitu masyarakat pendukung tradisi yang menginginkan terjadinya perubahan, atau bisa justru sebaliknya masyarakat menolak adanya perubahan dan ini menjadi hambatan (constraining) bagi terciptanya kebaruan. Hambatan ini oleh sebagian seniman justru dipandang sebagai tantangan untuk penciptaan karya baru (enabling).

Perubahan itu menjadi lebih kuat karena ada daya dorong dari agen perubahan lainnya yakni Gubernur Ali Sadikin yang menyediakan berbagai fasilitas dan dana yang diperlukan. Melalui birokrasi Pemda DKI Jakarta sebagai struktur yang menjalankan visi atasannya (Ali Sadikin) terbentuklah mekanisme yang mendukung seluruh aktivitas di TIM. Struktur birokrasi yang penekanannya pada penyediaan dana tersebut memperoleh mitra struktur lainnya yakni DKJ sebagai perwakilan manajemen artistik para seniman.

Adanya Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki sebagai sebuah struktur lainnya dari buah kebijakan kebudayaan pemerintah DKI Jakarta menjadikan berbagai karya tari marak dipertunjukkan di tempat tersebut baik yang berupa karya tari tradisional, karya tari baru hasil pengembangan dari tradisi, maupun karya tari kontemporer. Hal itu terjadi karena adanya perencanaan program yang terarah yang disusun oleh DKJ untuk membangun kesamaan visi, bukan saja antarseniman tetapi juga dengan penyandang dana utama, yakni pemerintah DKI Jakarta. Antusiasme luar biasa para seniman untuk bisa muncul di TIM mendorong mereka berupaya menciptakan karya-karya baru terbaik, melalui pencarian kreatif yang intensif. Namun tidak semuanya terkabul karena untuk bisa tampil di TIM harus melalui pertimbangan kelayakan yang dilakukan oleh DKJ melalui kurasi sejumlah seniman yang kredibilitasnya diakui.

*****

Di TIM dan di IKJ terjadi pula interaksi intensif antarseniman, yang juga melibatkan seniman tari dengan seniman seni lainnya baik lokal, nasional, maupun internasional. Melalui interaksi tersebut terjadilah saling tukar gagasan, teknik, dan pengayaan artistik. Adanya suasana saling memberi dan menerima itu menimbulkan gairah penciptaan karya-karya baru melalui eksperimentasi. Di sinilah bermunculan karya-karya tari tradisional yang dikembangkan dan karya tari kontemporer.

Perkembangan koreografi di Indonesia tak lepas dari akarnya, yakni seni tari tradisional. Keberlanjutan ini karena banyak koreografer kita dibesarkan dalam tempaan tradisi secara intensif mencakup aspek filosofis dan teknis. Sedemikian tajamnya tempaan itu sehingga dalam penciptaan terjadi simbiosa antara pendekatan tradisional dan pendekatan nontradisional.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, gairah penciptaan muncul bila didukung oleh ketersediaan fasilitas, manajemen dan pendanaan. Dengan penanganan yang baik berdasarkan visi dan misi yang padu, bermunculanlah karya-karya tari baru, termasuk kontemporer, yang menarik minat penonton. Terbentuklah segi empat ideal: seniman, pengelola pertunjukan, pendanaan, dan penonton.

Pada masa itu, TIM merupakan sebuah wadah berkesenian yang belum ada modelnya di Indonesia. Fasilitas yang baik bisa bermanfaat optimal bila dikelola oleh manusia-manusia yang kompeten di bidangnya. Itu bisa ditemukan di TIM ketika itu: ada karyawan yang fokus mengurusi perangkat keras dan DKJ khusus mengurusi perangkat lunak yakni pemilihan program yang pantas dihadirkan, dan mengalokasikan pendanaan yang berasal dari Pemda.

Komite Tari DKJ selalu memberikan kesempatan tampilnya karya-karya baru melalui program reguler maupun program khusus. Program khusus tersebut antara lain Festival dan Pekan Penata Tari Muda, Festival Karya Tari, dan Pekan Koreografi Indonesia. Pada peristiwa itu muncullah karya-karya baru yang di antaranya dikategorikan sebagai karya terkini atau kontemporer. Para penciptanya dari kalangan yang sudah berpengalaman maupun wajah-wajah baru namun diketahui telah menggembleng diri secara intensif dalam ranah penciptaan karya baru. Di antara mereka itu terdapatlah pengajar dan mahasiswa senior jurusan Tari IKJ maupun alumnus.

Sebagai sebuah struktur yang bergantung pada struktur lain dalam hal pendanaan, DKJ pada kurun pasca Ali Sadikin mengalami keterbatasan pembiayaan untuk penyelenggaraan festival-festival tari. Namun festival tersebut tetap terselenggra karena ada komitmen luar biasa dari para anggota Komite Tari, para anggota DKJ serta pegawai TIM yang komposisi personelnya selain seniman adalah akademisi, birokrat dan profesional dalam manajemen. Komitmen tersebut muncul dari sebuah sistem yang telah teruji bertahun-tahun tentang mekanisme penyelenggaraan program di mana setiap kali ada kekurangan selalu terselesaikan oleh sistem yang oleh Talcott Parsons (1961: 30–79) disebut sebagai sistem yang bisa berjalan antara lain karena adanya personaliti dari setiap individu. Banyak kendala yang memang bisa teratasi oleh personaliti dari masing-masing individu di DKJ dan pengelola TIM yang punya komitmen tinggi untuk berjalannya program kesenian.

Pernyataan Parsons tersebut ada baiknya dijadikan renungan oleh para pengelola IKJ : seberapa besar kadar personaliti atau komitmen kita untuk terus berkembang dalam terpaan berbagai tantangan.

Daftar Pustaka

Giddens, Anthony. (2010). The Constitution of Society; Outline of The Theory of Structuration. Oxford: Polity Press.

Jowitt, Deborah. (1999). “Introduction” dalam Martha Bremser (ed.). Fifty Contemporary Choreographer. (hlm. 1–12). London & New York: Routledge.

Lloyd, Christopher. (1993). The Structures of History. Oxford: Blackwell Publisher.

Murgiyanto, Sal. (1994). “Benih yang Ditanam Jangan sampai Layu” dalam Pia Alisjahbana, dkk. (eds.). 25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki. (hlm. 159–182). Jakarta: Yayasan Kesenian Jakarta.

…….. (2015). “Menyoal Makna: Tidak Ada Model Tunggal Kontemporer” (naskah akan terbit dan diizinkan untuk dikutip).

Parsons, Talcott. (1961). “An Online of Social System” dalam Talcott Parsons, Edward Shils, Kaspar D. Naegele, Jesse P. Pitts (eds.). Theories of Society, Foundations of Modern Sociolgical Theory. (hlm 30–79). New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

Schechner, Richard. (2006). Performance Studies, An Introduction. Second edition. New York and London: Routledge

Jakarta, 6 Desember 2017